ultrafiltre2 a écrit :JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie

Je vais répondre à Tiel....

Mais pour te répondre à toi : je dirais simplement que les mathématiques n'appartiennent pas aux seuls mathématiciens et qu'elles fournissent des outils très intéressants que les biologistes seraient bien bêtes de ne pas utiliser.

Et qui demande à un mathématicien de s'occuper de biologie ?

Je ne comprends donc pas bien le sens de ton intervention...

ultrafiltre2 a écrit :par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent

Ah ! Tout de même ! Content de te lire l'écrire !

Bien que je décèle là toutefois un paradoxe, puisque les biologistes ne sont pas forcément les mieux informés sur ce qui pourrait constituer pour eux un excellent outil mathématique ou algorithmique (je ne fais plus la différence).

Comment pourraient-ils en avoir connaissance puisque Biologie et Mathématique communiquent peu et que ceux parmi les mathématiciens qui s'occupent de ces outils, ne les voient pas forcément comme tels, ni ne les ont forcément pensés dans un sens qui devait intéresser la génétique, puisque souvent : ce qui les motive n'est que la recherche purement mathématique, donc non nécessairement appliquée à la recherche dans d'autres domaines tel que la Biologie.

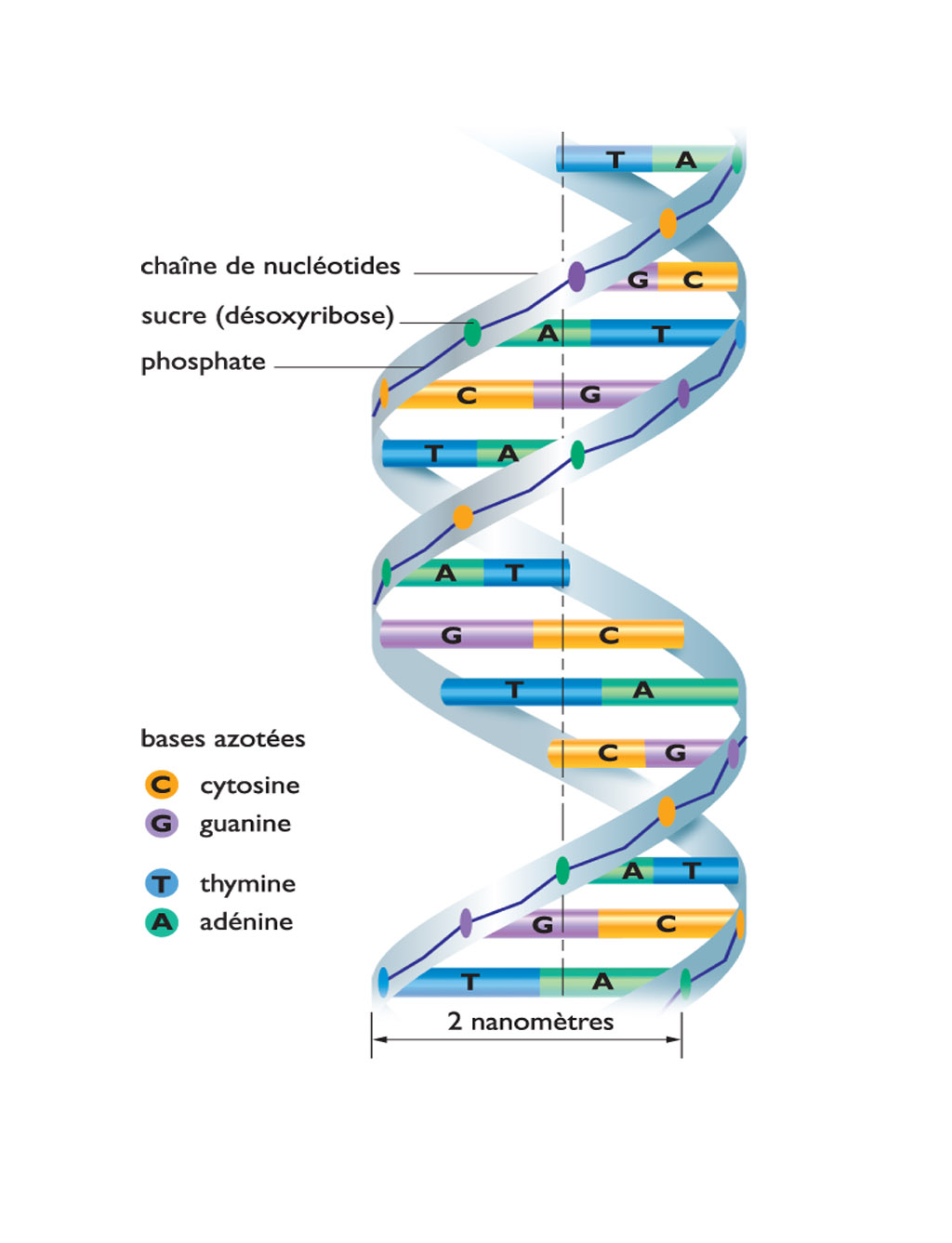

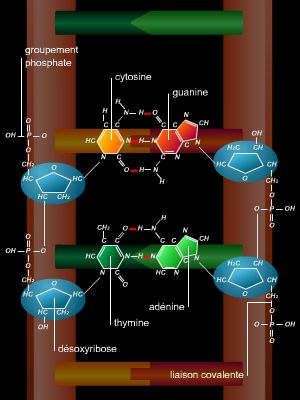

Mais l'ADN (et l'ARN) sont des séquences de bases azotées,

comportant* un code à 4 lettres :

Adénine (A)

Thymine (T)

Guanine (G)

Cytosine (C)

Avec parfois surtout chez les virus l'uracile (u) qui peut remplacer la thymine (T).

Donc quoi de plus semblable à un objet mathématique ?

* Note : je dis "comportant" j'ai souligné le mot, car tout l'ADN (ou ARN) n'est pas codant, mais peux importe ce n'est pas le point abordé ici.

Exemple 1) d'une portion de séquence d'ADN : ------------>

http://education.expasy.org/bioinformat ... ome_21.jpg

Exemple 2) d'une comparaison d'une la même séquence chez différentes espèces de singes + le rat :

Et voici l'arbre phylogénétique qui en est tirée :

Or, ce type de donnée est précisément ce que peut analyser l'ordinateur avec de bons algorithmes inspirés de la recherche mathématique.

Injecter des centaines voire des milliers d'assortiments de séquençages aux choix* de dizaines ou de centaines d'allèles, voire même de portions d'ADN poubelle comme je l'ai expliqué plus haut, et avec sa puissance de calcul, plus le bon algorithme, (il y en a d'existants qui fonctionnent très bien) l’ordinateur nous donne la sortie un magnifique arbre phylogénétique basé sur les distances en termes de complexité de Kolmogorov qu'il suffira de comparer avec celui des différentes ethnies et parenté, reconstitué à partir des données des Sciences humaines.

* Note : pour leur choix l'on pourrait éventuellement demander aux généticiens lesquels seraient les plus judicieux, mais l'on pourrait tout aussi bien choisir c'est assortiment de portions au hasard, cela fonctionnerait aussi.

ultrafiltre2 a écrit :bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)

Non mais tu es libre d'exprimer ton avis.

______________

J'm'interroge a écrit :(1) Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.

Tiel a écrit :Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas.

Je viens de comprendre pourquoi tu t'imagines que je me plantes.

Il ne s'agit pas dans ce que je propose d'identifier une variation génétique particulière identifiable qui serait dû à telle fréquence de gène muté ou autre observation particulière de ce genre, car en effet ce n'est pas directement ce que permet l'algorithme dont je parle.

Il ne permet en théorie que de dresser des distances évolutives plurifactorielles. C'est son point faible mais aussi son grand intérêt, puisqu'il nous dispense de tout cerner dans le détail en procédant par isolation, ce qui prend beaucoup de un temps.

Tiel a écrit :L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.

Non pas du tout. Il n'a jamais été question d'ignorer cela. Tu m'as mal lu je crois, puisque je n'ai jamais été pour supprimer la catégorie : "sous-espèce" au contraire !

Mais l'un des points est de savoir c'est vrai, si sous-espères et races comme je définis le mot se recoupent au point de former une seule et même réalité chez l'homme ou pas.

Ça je ne peux pas le dire, ni personne avant d'avoir comparé les deux.

Mais identifier la source de la variabilité (favorisant la dérive génétique ou autre) quand elle est culturelle, ce qui est possible en se servant des données des sciences humaines, permettrait de valider ou d'infirmer bien des hypothèses...

Mais ce n'est pas le présent sujet ici...

Ici, du moment qu'il est hypothétiquement possible de distinguer objectivement les causes de variabilité (par dérive génétique notamment) quand elles sont naturelles ou culturelles (culturelles ou plus généralement mémétiques) simplement par soustraction des groupes obtenus, hors congruence, il n'y a pas besoin d'argumenter plus.

J'm'interroge a écrit :Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.

Tiel a écrit :Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique.

Oui, je sais, mais c'est aussi ce que l'étude proposée permettrait de mieux mettre à jour. Car ce que je prévois c'est que les sous-espèces devraient normalement ressortir nettement et former une arborescence au sein de l'espèce, chez les espèces déjà où aucune culture ou mémétique ne joue.

Et la chez l'homme par si ma distinction fait sens, elles ressortiraient dans la deuxième étape évoquée : par recoupement avec les données des sciences humaines.

Tiel a écrit :Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles.

Je crois avoir répondu juste à l'instant.

Je rajoute juste que l'arborescence que l'on aurait en résultat serait une donnée 100 % objective, à interpréter et à comparer ensuite avec les données des sciences humaines comme je l'ai dit, pour voir si le concept de race que je propose est pertinent ou pas et s'il ne faut que garder celui de sous-espèce en l'améliorant éventuellement, voire à lui donner aussi

parfois parmi les facteurs concourant aux isolements génétiques qui y conduisent : un facteur culturel.

Tiel a écrit :Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.

Un peu moins ou un peu plus que le nombre d'origines ethnico-géographiques.

Ce que je peux dire par contre avec certitude, c'est que si la distinction que je fais entre "races" et "sous-espèces" chez les espèces où un facteur culturel joue (endogène ou exogène pour d'autres espèces animales) est pertinente, alors le nombre de "races" obtenu au sein d'une espèce, ne sera pas le même que le nombre de "sous-espèces" obtenues.

Si par exemple l'on découvrirait qu'il y à 3 groupes là où l'on n'attendait qu'un groupe formé de la race européenne par exemple, cela signifierait, si l'on doit bien sûr accorder un minimum de crédit aux sciences humaines, que la race européenne

AURAIT DES CHANCES d'être constituée de trois sous-espèces.

(C'est un exemple fictif bien entendu mais selon moi possible...)

J'm'interroge a écrit :Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.

Tiel a écrit :Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.

Attends, serais-tu en train de me dire que des interdits religieux comme par exemple celui de se reproduire avec des esclaves d'un autre groupe ethnique sont du même ordre et ont les mêmes effets que le fait être isolé sur un territoire entouré de mer suite à la progression d'un glacier quand ont ne dispose pas de moyens de navigation ?

Je ne dis pas que là où des facteurs naturels jouent, les facteurs culturel ne jouent pas ni l'inverse non plus. Je dis qu'il peut y avoir des causes différentes par nature qui jouent ensembles, mais que ce n'est pas ce qui nous empêche de les identifier.

L'on peut facilement distinguer des causes même si ces causes sont en partie mêlées.

- Autrement dit : l'on peut-être objectif sans être contraint de se restreindre à l'analyse de caractéristiques ou de facteurs isolés. Ils est possible de tout analyser ensemble grâce à l'informatique aidée des mathématiques. Le résultat sera catégorique, bien qu'imprécis.

C'est la remarque que je faisais à Marco qui prétend que sans marqueur biologique de "race" (terme qui n'a pas de définition chez lui) l'on ne peut pas poser ce concept objectivement...

Je pense que c'est une grossière erreur et que cette position manque de logique, la race n'étant pas scientifiquement définie.

J'm'interroge a écrit :Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.

Tiel a écrit :Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques.

En effet, les critères de différenciations naturels sont strictement biologique, tout-à-fait, mais la culture peut hypothétiquement jouer dessus.

Le facteur culturel devient à ce moment la cause, autrement dit : des considérations qui ne sont pas à proprement parler naturelles ou objectives, jouent OBJECTIVEMENT sur la nature.

Ce que je fais c'est de tenter de voir comment un lien entre culture et nature, s'il est réel, peut effectivement l'être.

Tiel a écrit :On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.

Euh ? Est-ce un principe moral ?

En vertu de quoi ne le ferait-on pas, du moment qu' OBJECTIVEMENT : la culture peut jouer sur la nature. Ce que de plus l'on pourrait assez facilement prouver comme je le prévois.

Tiel a écrit :Va falloir t'expliquer pourquoi parles-tu d'un isolement génétique qui serait du à un facteur culturel ou à une sélection humaine, sans mentionner les facteurs tels que la sélection naturelle en générale, c'est-à-dire pas forcément dû à des facteurs culturels (1), et surtout la dérive génétique qui agit de façon différentiel sur des population géographiquement séparée indépendamment de toute sélection ? Parce que bon comme exemple de pratique culturelle influent le génome des population on peut sortir l'exemple de la digestion du lactose à l'âge adulte, dont les facteurs génétiques ont été positivement sélectionner chez une majorité d'Européens ainsi que chez certains Africains, mais en terme de différenciation génétique c'est peau de balle par-apport à l'impact de la dérive génétiques, principales causes des écarts de terme de distances génétique. (2)

J'm'interroge a écrit :Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.

Tiel a écrit :Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.

Ok. Oui, dans ce sens je ne serais peut-être pas de ton avis.

Mais la définition que j'ai proposée de "race" ne prend bien en compte que les différenciations génétiques d'origines culturelles, en précisant que ces différenciations sont bien des processus naturels (

dont la dérive génétique) conduisant à des populations objectivement discernables des autres par comparaison des complexités de Kolmogorov comme je l'ai dit.

Aurais-je l'impression de me répéter plus que de raison ?

Tiel a écrit :Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique

J'm'interroge a écrit :Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?

Tiel a écrit :Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.

En effet la réponse est non, bien sûr, je n'ai jamais soutenu cela je crois, puisque les races de chiens sont issues de sélections humaines sur un terrain génétique différent. L'on ne pratique normalement chez nous que la sélection sexuelle, les modes esthétiques (culturelles) intervenant.

Les races humaines doivent être moins caractérisées, différenciées et variées et que ne le sont les races canines.

Des exemples, je n'en ai pas. Ce que je dis n'est

que spéculatif, ce n'est qu'un ensemble d'hypothèses et de prévisions

formulées dans la cohérence de ce que je comprends. J'ai fais des prévisions vérifiables, formulé des hypothèses et proposé un moyen vérifier le tout dans les faits.

Que demande le peuple ?

Que me reproche-ton ?

Tiel a écrit :«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008

Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.

Ai-je parlé de comparer les races humaines et animales obtenues par sélections humaines ?

Je ne le crois pas.

Je sais bien que ce ne sont pas des choses strictement comparables étant donné que les mécanismes dominants favorisés dans le cas des chiens et de l'Homme ne sont pas les mêmes.

Il me semble que j'ai plutôt parlé de comparer l'arborescence trouvée à l'intérieur de l'espèce humaine par l'outil de comparaison des complexités de Kolmogorov génétiques

et ou phénotypiques, à l'arbre des apparentements des ethnies humaines telle que reconstitué par les historiens, archéologues, anthropologues, linguistes, etc...

J'm'interroge a écrit :En effet, d'où l'intérêt principal de la catégorie "race" car elle met en lien ce que j'appelle des éléments informationnels (monde II) et des processus naturels (monde I), comme la dérive génétique entre autre, mesurables et dont les résultats seraient facilement discernables in fine en termes de comparaisons de complexité de Kolmogorov (par exemple).

Tiel a écrit :Non car les généticiens concrètement ont souvent déjà bien du mal à déterminer si telle ou telle variation génétique s'est répandue par sélection, et même si l'hypothèse sélective pour telle ou telle allèle est démontré souvent les raisons de cette sélection demeure inconnues (1). Le jour où tu aura un modèle mathématique qui permettra de distinguer tout cela (2) tu auras peut-être un Prix Nobel et génétique, mais même dans cette hypothèse il n'y aurait aucune raison (3) de faire des classifications raciales à partir des seuls variations génétiques qui ont été positivement sélectionner en raison de facteurs culturels et pas du reste de la variabilité génétique.

(1) Ce sont des choses qu'il serait intéressant de connaître j'en conviens, mais qui ne sont pas indispensables pour déterminer s'il existe ou non des sous-espèces et races humaines (comme je les définis), combien il y en aurait et quelle serait leurs parentés.

(2) Bien.. cet outil existe, donc le prix Nobel sera peut-être pour le biologiste qui lira ces lignes et se renseignera un peu au niveau du département de mathématique de l'université où il travaille...

(3) C'est toi qui dis qu'il n'y a aucune raison. Moi je ne le sais pas s'il y en a une ou pas. Ce que je sais, c'est que le seul moyen assez facile à mettre en oeuvre pour le savoir, c'est celui que je dis ou un moyen qui lui ressemble.

Très humblement.

J'm'interroge a écrit :La sélection humaine des reproducteurs dans les élevages d'animaux conduit à identifier ce que l'on appelle traditionnellement "races". La sélection s'opérant selon des choix humains (culturels), entre bien dans ma définition mais ne relèverait plus que du cas particulier.

Tiel a écrit :L'exemple des chiens montre que cette analogie ne fonctionne pas. Et cela surtout que les humains n'opèrent pas des choix de manière systématiques à l'échelle du temps, les cultures changes, les flux de gènes puissant, et les facteurs naturelles épidémie et dérive génétiques, redistribuant les cartes avec une grosse part de la variabilité génétique qui ne se laissera jamais capturé par le modèle hypothétique que tu proposes.

Pour les chiens en effet, ce sera plus difficile que pour l'Homme car l'on ne dispose sans doute pas d'assez de données sur les sélections réalisées et les caractéristiques recherchées. Par contre, contrairement à ce que tu crois peut-être : cet outil sera en mesure de fournir une arborescence très détaillée des différentes [races/sous-espèces] et apparentements entre [races/sous-espèces] de chiens.

La seule chose qu'il ne permettra pas dans un premier temps pour c'est de distinguer sous-espèces et races canines comme je définis ces termes.

J'm'interroge a écrit :Oui c'est un indice intéressant mais avec l'outil que je propose, l'on ne se base plus sur un seul type d'indice, l'on compare par exemple un nombre au choix d'allèles ou de caractéristiques phénotypiques. C'est l’algorithme et la puissance de calcul de l'ordinateur qui font le reste.

Tiel a écrit :Les généticiens actuels utilisent déjà des ordinateurs, y compris pour l'indice Fst, et ils sont au courant de la complexité du génome et de distribution de la variabilité génétique, mais justement ils tiennent compte de l'ensemble de la variabilité génétique.

Oui mais

par critère unique à chaque fois.... Qui plus est : par critère unique

choisi entré au départ

Ce que je propose est différent.

J'm'interroge a écrit :L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).

Tiel a écrit :Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.

On entre au hasard des caractéristiques d'individus, le plus grand nombre possibles par individus, toujours les mêmes caractéristiques par contre, et du plus grand nombre possible d'individus, sans excéder toutefois les possibilités de calcul de la machine. Cela peut être la couleurs des cheveux, la rapport de la taille de l’auriculaire à celle du majeur, l'écartement des yeux en rapport avec celui des orteils, je ne sais pas, je dis n'importe quoi exprès, la taille, le type de grain de peau, etc... tout ce qui se mesure ou peut se caractériser concernant des caractéristiques physiques (si l'on veut considérer des caractéristiques phénotypiques)

et ou des séquences de génomes (prises au également hasard pourquoi pas) (si l'on veut considérer des caractéristiques génotypiques)... Des choses objectives en sommes qui représentnt la diversité au sein de l'espèce.

L'ordinateur (il faudra tout de même un supercalculateur...) traite ensuite ces données au moyen du bon algorithme, intégrant

TOUS ces paramètres en même temps. -------------> C'est la grande différence.

Et au bout d'un certain temps de calcul, le résultat tombe : un arbre d'apparentements sans que soit nécessairement fourni de critère particulier cela dit, à chaque ramification, puisqu'il peut y en avoir une multitude qui jouent de façon mêlée.

En gros, c'est un arbre phylogénétique complet qui ressortirait et possiblement plus détaillé dans ses ramifications, puisqu'il y apparaîtrait même des ramifications aux sein des espèces, mais sans forcément les caractéristiques précises permettant de les distinguer.... Il faudrait le plus souvent les rechercher ensuite.

C'est le point noir, mais bon, l'on ne peut pas tout avoir non plus ! Il faut laisser du travail aux généticiens.

J'm'interroge a écrit :Ah non il n'est pas question de combiner de l'objectif et de l'informationnel ! D'ailleurs je ne vois pas comment l'on pourrait faire.

Tiel a écrit :C'est pourtant bien ce que tu semble faire, et j'attends que tu sois plus précis et plus concret pour enfin déterminer où tu veux en venir.

Je pense l'avoir été au moins un peu.

J'm'interroge a écrit :Par contre l'on peut très bien relier de l'objectif et de l'informationnel par des liens de nature mathématique. Comme l'a par exemple fait Shannon en liant mathématiquement son concept d'entropie, il ne l'a pas appelé ainsi pour rien, et celui d'information. En effet l'entropie de Shannon permet de donner un sens OBJECTIF en terme d'information à une valeur physique et inversement.

Tiel a écrit :Ta présente comparaison ne clarifies absolument pas le modèle hypothétique que tu proposes.

Non mais elle répondait à ton objection qui était :

Tiel a écrit :Mais mêler cela à la culture, non, soit on parle de différenciation génétique, soit de différenciation culturelle, j'ai l'impression que tu veux faire du terme «races humaines» non pas un terme purement biologique, mais un terme qui combinerait des traits biologiques avec des traits culturels, ce qui ajoute encore davantage de confusion.

J'm'interroge a écrit :Dans mon cas il s'agit de faire un lien entre systèmes culturels et homogénies, entre arbres des filiations ou apparentements génétiques au sein de l'espèce humaine (biologie = base objective forte) et l'Histoire des peuples (éthnies) se fondant jusque là sur la recherche historique et l'archéologie (sciences humaines = base objective faible).

Tiel a écrit :Les liens sont déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne valide en rien ton hypothétique modèle.

Je le sais bien, c'est pourquoi je dis depuis le début qu'il faut passer par l'analyse comparative algorithmique.

J'm'interroge a écrit :C'est ce que permettrait mon approche en fournissant à ces sciences humaines une base objective (biologique) solide susceptible de trancher entre certaines hypothèses formulées, de révéler la fausseté de certains de leurs modèles et de fournir de nombreuses pistes inédites.

Tiel a écrit :Encore une fois cela fait un moment que la génétique est venu aider les sciences humaines et historiques pour confirmer, infirmer, ou mettre à l'épreuve diverses hypothèses. J'ai l'impression que tu as un sacré retard en la matière...

Non je sais bien que la génétique a déjà permis de très nombreuse fois de trancher de manière catégorique.

Mais tu le dis toi-même :

Tiel a écrit :...problème cela ne valide en rien tout ce que tu avais dit plus haut et cela ne valide non-plus en rien une notion de race appliqué à l'espèce humaine.

Tu parles pour les méthodes en cours.

Si je ne me trompes pas, le travail de comparaison algorithmique des séquence d'ADN permettra d'aller plus loin dans la connaissance des apparentements intra-spécifiques et aussi ce que je dis.

J'm'interroge a écrit :En effet, je prévois d'ailleurs que certains groupes dit ethniques revendiqués tels, n'en serait pas en vrai, si groupes ethniques et groupes raciaux doivent coïncider, ce que nous dira la recherche.

Tiel a écrit :Déjà là tu te plantes un groupe ethnique et un groupe raciaux n'ont pas forcément à coïncider.

C'est exactement ce que je dis l'ami.... Attention à la Logique ! ! ! Je ne formule pas les choses n'importe comment...

Tiel a écrit :Peut-importe qu'un descendant d'Africains de l'Est dont les parents ont émigré aux États-Unis il y a trente ans, se revendique comme Afro-Américain et que le regroupement Afro-Américain, compte des gens très éparses génétiquement, et ne forment pas un groupe génétiquement très cohérent, on peut défendre une ethnicité Afro-Américaine, sur des attribues purement culturels et identitaires. L'idée de filiation commune n'a même pas à être parfaitement avéré, à partir du moment qu'un ensemble d'individus cultive une culture, un sentiment fort d'appartenance à une identité culturelle commune, alors on peut parler d'ethnie, indépendamment de toute considération biologique. La génétique peut certes éclairer sur l'origine historique d'une ethnie, et sur sa filiation, mais elle ne définie pas en elle-même la réalité d'une ethnie au sens culturel et social du terme.

"Afro-Americain" ne ressortira pas comme groupe, donc comme assimilable à "sous-espèce" ou "races" comme définis par moi. C'est encore une prévision hypothétique que je fais.

Et "Afro-Américain" n'est pas ce qu'on peut

classiquement appeler une ethnie, non. Je te conseille de demander l'avis d'un anthropologue.

J'm'interroge a écrit :Non je t'assure. Tout dépend de ce qui ressortira de la recherche que je propose en comparaison avec les données des sciences humaines sur les liens d'apparentement entre ethnies.

Tiel a écrit :Ben non, car ce que tu proposes ne tiendra pas et part sur plusieurs présupposés erronées.

Ça c'est toi qui le dis.

Tiel a écrit :Il serait bien que tu tentes d'être davantage concret pour te rendre compte des failles évidentes de ton hypothèse.

La connaissance même objective n'est jamais concrète. Qu'entends-tu par "concret".

J'm'interroge a écrit :S'il y aura manifestement bien des zones de coïncidences dans une proportion qui s'écartent de ce que prévoit le hasard, c'est que j'aurais tout bon.

Tiel a écrit :Va falloir vraiment que tu sois plus concret pour donner un tant soit peu de crédibilité à ton hypothèse.

J'ai étais je pense très clair, par contre je vois que tu ne m'as pas toujours bien lu.

Mais si tu me demandes un éclaircissement sur un point précis, je me ferai cependant un plaisir de te répondre.

J'm'interroge a écrit :Il y aura à peu près * autant de races que de points de congruence.

Tiel a écrit :Vraiment soit plus concret.

J'ai expliqué ce point à plusieurs reprises :

Je parle des résultats de la 2 ème étape du protocole proposé :

Après l'obtention (ou pas) en 1 ère étape, de l'arbre des apparentements intra-spécifiques par analyse comparative algorithmique des séquences d'ADN et ou des caractéristiques phénotypiques recensées, j'ai dit qu'il serait intéressant dans ce cas, de voir si mon concept de "race", non identique à celui de "sous-espèce" est pertinent ou pas, ou s'il ne fallait retenir que celui de "sous-espèce" (en l'améliorant toutefois). Car dans tous les cas : des ramifications intra-spécifiques démontreraient au moins la pertinence d'un concept de "sous-espèces".

J'ai déjà expliqué comment j'envisageais de voir si une distinction entre "race" (comme je la définis) et "sous-espèce" est pertinente : en comparant l'arbre des apparentements obtenu à l'étape 1, avec celui des ethnies reconstitué par différentes branches des sciences humaine.

Cela ne me semblait pas si difficile à comprendre...

J'm'interroge a écrit :Non non, j'incluais tous les facteurs possibles qui entreraient en jeu suite à un isolement de nature culturelle quel qu'il soit.

Tiel a écrit :Non tu privilégie les facteurs culturels d'ailleurs valider biologiquement parlant, la méthodologie que tu proposes.

Tu ne me lis pas assez attentivement l'ami... Je n'aime pas beaucoup qu'on l'on me fasse dire n'importe quoi, comme si je l'aurais effectivement dit ou impliqué de mes propos quand ce n'est pas le cas.

J'm'interroge a écrit :Que pourraient donc faire suite à des habitudes ou préférences alimentaires due à des interdictions ou prescription religieuses, une mise à l'écart d'individus pour x raisons dont religieuses, ........ , l'endogamie, la haine d'un autre peuples, que sais-je encore... ou une combinaison de tous ces facteurs possibles tous ce ramenant quand même principalement à de l'endogamie, ce qui favorise effectivement, évidemment, la dérive génétique.

Tiel a écrit :La dérive génétique est permanente et l'endogamie culturellement favorisée n'est pas le seul, facteur, la simple isolation géographique d'un nombre limité d'individus peut faire l'affaire.

Ai-je sous-entendu le contraire ?

_______________

ultrafiltre2 a écrit :"J'm'interroge dit " L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).

"Tiel répond " Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.

Oui il vaut mieux en effet : c'est important de comprendre qu'un modèle mathématique n'est valable dans une science que si celui qui l'utilise maîtrise la-dite science

Il n'est pas question de douter des compétences de ceux qui maîtrisent leur science, mais du fait qu'ils soient toujours en mesure de comprendre l'intérêt d'outils mathématiques qui pourraient être très utiles à leur science.