Mikaël Malik a écrit :Jésus est-il mort sur un poteau ou sur une croix?

Le supplice de la croix, d'Alexandre le Grand à Titus

Avant d’être largement répandue dans les territoires romains la crucifixion était en usage chez les Perses, les Phéniciens, les Carthaginois.

Flavius Josephe raconte qu’ Alexandre fit “crucifier 800 Juifs devant ses yeux

Le supplice de la croix, d'Alexandre le Grand à Titus

Avant d’être largement répandue dans les territoires romains la crucifixion était en usage chez les Perses, les Phéniciens, les Carthaginois.

Flavius Josephe raconte qu’ Alexandre fit “crucifier 800 Juifs devant ses yeux et égorger en leur présence du temps qu’ils vivaient encore, leurs femmes et leurs enfants” (F. Josephe, Histoire ancienne, L XII, 5, 4).

C’est sous Alexandre que la crucifixion fut introduite dans le monde gréco-romain.

Oui et le mot "crucifier" ne préjuge pas de l'instrument employé par les Grecs.

À Rome, cette forme courante de peine capitale était considérée comme la plus infamante et la plus cruelle. Cicéron disait qu’ “entre gens bien élevés on n’osait pas prononcer le mot “croix”. Seuls subissaient la crucifixion les condamnés ayant le statut d’esclave ainsi que ceux qui étaient privés de la citoyenneté romaine.

La traduction est là aussi orientée puisque

crux désigne un instrument de supplice : pieu, poteau, potence, gibet, croix...

Jusqu’à l’occupation de la Palestine par les Romains, la peine de mort est le plus souvent exécutée, dans tout le Moyen-Orient, par lapidation. Si Jésus n’a pas été lapidé, c’est tout simplement parce qu’à son époque le Conseil juif n’a pas le droit d’exécuter les sentences capitales que seul Pilate peut prononcer en Palestine. “Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort” (Jn 18, 31) avaient répondu les Juifs à Pilate qui leur proposait de juger Jésus selon leur loi. Et Jean ajoute que c’est “afin que s’accomplit la parole que Jésus avait dite, lorsqu’il indiqua de quelle mort il devait mourir” (Jean fait référence à l’annonce faite par Jésus à Nicodème, cf Jn 3, 14; Jn 12, 32).

Oui, et on peut souligner avec ça que les Juifs voyaient dans l'exécution de Jésus une application de Dt 21:22, 23 qui, d'après le témoignage de la tradition juive, consistait à suspendre un condamné à mort par les mains jointes et attachées. Ainsi la position du corps est la même que l'on soit dans la procédure juive ou que l'on soit dans la procédure romaine qui prenait pour instrument un poteau auquel le supplicié était cloué/attaché. Il est même intéressant de noter que la tradition juive considère en un certain endroit que Jésus a été lapidé avant d'être suspendu à un poteau, ce qui collerait en tout point à la procédure juive.

D’une manière générale, étaient passibles de crucifixion les auteurs de brigandage, de piraterie, de meurtre, ainsi que les auteurs de faux témoignages ou de crimes de sédition, chef d’accusation sur lequel furent condamnés Jésus puis certains de ses disciples.

D’après Flavius Josephe, l’historien témoin de cette période, Florus, gouverneur de Judée l'an 66 de notre ère, tourmenta les Juifs au point d’allumer une véritable rébellion qu’il mâta cruellement “en faisant crucifier 3630 hommes, femmes et enfants”. Peu de temps plus tard, en 70, Titus entra dans Jérusalem et fit crucifier les assiégés qui tentaient de s’enfuir. Flavius Josephe en a dénombré jusqu’à 500 en une journée. “À peine pouvait-on suffire à faire des croix et trouver de la place pour les planter” (Guerre de Juifs, LV, 11, 1).

Justement dans des exécutions de masse, qui était par définition expéditives, il n'était pas question de faire de l'assemblage. L'historien juif précise même que le bois suffisait à peine à réaliser la crucifixion de milliers d'individus. Pour cette raison, Fulda voit là une exécution sur poteau plutôt que sur croix ; sinon cela aurait nécessité plus de matière première encore, avec les contraintes d'exploitation que cela pose, et l'assemblage des pièces auraient pris un temps considérable que les Romains, en état de siège, ne pouvaient évidement pas s'offrir.

La crucifixion était précédée par la flagellation du condamné, pratiquée avec un fouet à manche court prolongé par deux lanières de cuir terminées par des billes de plomb ou des osselets.

La croix

La croix se composait de deux parties. L’horizontale était insérée sur la partie supérieure effilée du tronc, réalisant un tau-grec (T). L’élément vertical mesurait d’ordinaire deux mètres, mais pouvait aller jusqu’à cinq mètres quand l’exécution revêtait une certaine solennité. Il arrivait qu’on prolonge le supplice en fixant à mi-hauteur du tronc une sellette en bois (sedilium) sur lequel le supplicié reposait à califourchon ou même assis. Plus bas, une console (suppedaneum) permettait au supplicié de poser les pieds, manière de prolonger encore la vie du supplicié. En haut de la croix était cloué un écriteau sur lequel figurait le nom du condamné et le motif de sa condamnation.

Le lieu désigné des exécutions judiciaires se remarquait à première vue tant il apparaissait comme une forêt de croix.

L'auteur de cette citation donne une description de la crucifixion sans d'ailleurs préciser ses sources. Or il n'y a pas eu une forme de crucifixion, comme le laisse entendre cette explication, mais des formes de crucifixion comme le prouvent les témoignages du philosophe Sénèque et de l'historien Flavius Josèphe, tous deux contemporains de Jésus.

La mise en croix du condamné

Le condamné parcourait à pied le trajet séparant le tribunal ayant prononcé la sentence et le lieu du supplice. Il portait le madrier horizontal de la croix, le patibulum, lequel pesait entre 50 et 80 kg. La fixation du supplicié à la croix était réalisée soit par des cordes, soit plus généralement par des clous.

Arrivé devant le tronc vertical de la croix, il était couché auprès du patibulum, les bras écartés afin que par les poignets ou par l’encloutage dans la région du carpe de la main, il y soit fixé par des clous de charpentier d’une longueur de 15 à 17 cm.

Le patibulum était ensuite posé et fixé au sommet du tronc de la croix. Le bourreau fixait les membres inférieurs du condamné au tronc de la croix, par un clou traversant les métatarses superposés des pieds du supplicié.

Là, on est dans la fiction. Nulle part dans les textes antiques il est dit que le

patibulum ou la

furca était hissé sur un poteau pour former une croix. C'est une interprétation qui a l'avantage de résoudre le problème du poids que représentait le

stauros ; car si Jésus avait porté une croix complète, comme le laisserait entendre le récit évangélique, il aurait réalisé un exploit pour ne pas dire un miracle. Une interprétation donc.

La mort

Le crucifié, les bras levés en position d’inspiration, subissait pour commencer une gêne respiratoire. L’oxygénation se réduisait, les crampes apparaissaient, une sudation abondante accompagnaient la lente et progressive asphyxie. La mort survenait après une longue agonie qui durait plusieurs heures, voire une journée.

La sépulture n’étant pas accordée systématiquement, les lambeaux des crucifiés étaient dévorés par les chiens et les oiseaux. Quand la sépulture était accordée elle était encore conditionnée par le “coup de grâce”, donné à l’aide d’une lance ou d’un javelot (pilum) porté sur la poitrine, pour s’assurer de la mort du condamné, avant la livraison du corps.

Jésus fut enseveli à la manière juive (Jn 19, 40), dans un tombeau creusé dans le jardin de l’un de ses amis.

La mort par asphyxie était hâtée sur un poteau car la cage thoracique du supplicié était davantage comprimée dans cette position ; elle prenait plus de temps sur une croix.

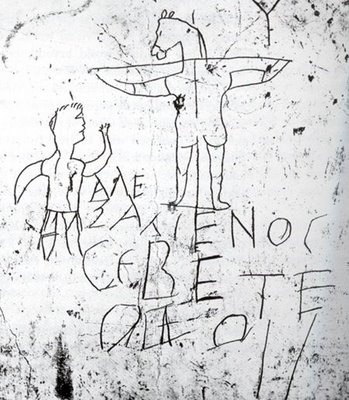

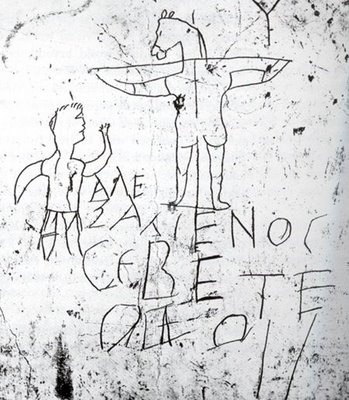

Graffiti romain du IIIe siècle représentant par dérision

le Christ crucifié avec la tête d'un âne.

(timothypauljones.com).

Il ne vous viendrait pas à l'esprit de penser que la voiture du XXIe siècle est la même que celle du XIXe siècle. Votre témoignage est daté du IIIe siècle soit deux siècles après la mort de Jésus. Je ne suis pas sûr que l'auteur de ce graffiti est rendu compte de la crucifixion telle qu'elle se pratiquait au Ier siècle en Palestine. D'ailleurs, la croix est en forme de T sur cette image et ne laisse pas de place à un

titulus "au-dessus" de la tête que certains invoquent comme preuve pour conclure que le

stauros était une croix.

livre Richesses 1936

livre Richesses 1936