pauline.px a écrit : 04 mars21, 22:26

Toutefois, pouvez-vous donner la signification des nombres entre chaque phase ?

S'agit-il d'une estimation de la durée qui sépare ces stades ou une estimation du nombre d'espèces représentant chacune de ces formes de récepteur ?

C'est le nombres d'étapes intermédiaires calculées dans la modélisation.

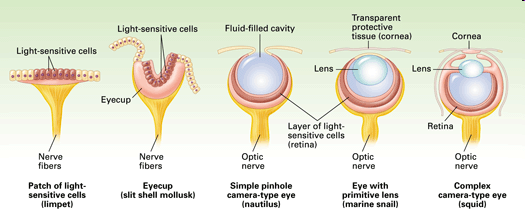

Une modélisation de l’évolution de l’œil est réalisée à l’aide d’ordinateurs pour savoir combien d’étapes sont nécessaires pour obtenir un œil de type vertébré ou pieuvre. Chaque stade de la modélisation correspond à un œil fonctionnel qui procure un avantage sélectif. Par exemple, un animal pourvu du caractère dérivé « présence d’une lentille » (stade ⑥) sera avantagé par la sélection naturelle (meilleure survie) par rapport à celui qui n’en possède pas (stade ⑤). On estime ainsi qu’en seulement 2 000 étapes il est possible d’obtenir un œil de type vertébré ou pieuvre et ce, en moins de 400 000 ans, par principe de descendance avec modification, ce qui est très court à l’échelle de l’évolution.

Voir les explication plus détaillées ici :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_ ... 27%C5%93il

Sous le titre : Un modèle d'évolution de l'œil

pauline.px a écrit : 04 mars21, 22:26

À cet égard, ces représentants sont-ils avérés ?

Oui, il existe dans la nature encore aujourd'hui tous les différents stades de l'œil avec souvent de très nombreuses variantes selon les espèces et obtenue par des voies parallèles et convergentes comme je l'ai dit dans l'autre post.

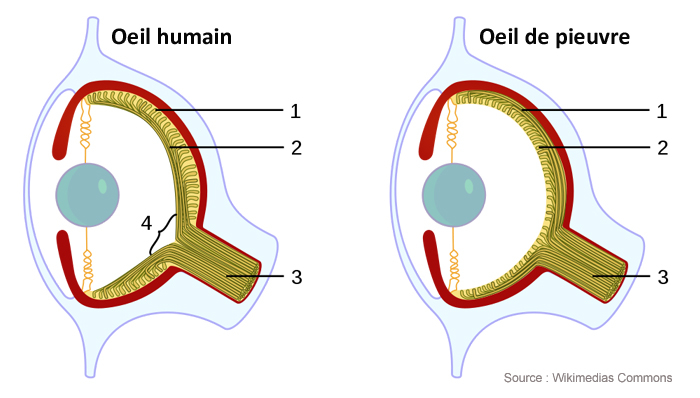

Exemple : l'œil de l'homme et celui de la pieuvre, lequel est plus complexe et mieux fichu que celui de l'Homme.

Voir aussi :

https://www.lelivrescolaire.fr/page/5339727

pauline.px a écrit : 04 mars21, 22:26

Une des questions reste pour moi le passage de 3 à 5, car le rétrécissement de l'ouverture semble faire perdre en qualité de vision.

Chaque stade présente un avantage pour la perception visuelle et donc pour l'espèce qui en est dotée.

Plus l'œil se referme, moins il capte de lumière relativement à la surface couverte de photorécepteurs. Ce désavantage est compensé par 4 : une plus grande capacité à repérer la provenance des stimulus visuels et 5 : une plus grande netteté de l'image (principe de la chambre noire : voir l'œil du nautille).

pauline.px a écrit : 04 mars21, 22:26

De même pour l'apparition du truc en 6...

Le "truc" en 6 est une densification locale de l'humeur vitrée (le proto-cristallin) qui augmente encore la résolution de l'image (par indice de réfraction supérieur). Cette avantage, devient décisif quand le rétrécissement de l'ouverture se heurte à la contrainte de la sensibilité des photorécepteurs (limite chimique). En effet, c'est la limite de la chambre noir (stade 5) : pour une image plus nette par le principe de la chambre noire, il faut que l'ouverture soit réduite au maximum de manière à être la plus petite possible. Or, pour un œil fonctionnel, cette ouverture ne peut pas être si petite que ça, les cellules photosensibles nécessitant une certaine intensité lumineuse pour réagir.

Les étapes suivantes aboutissent à l'avantage que représente la capacité de mise au point de l'image en fonction de la distance de l'objet.

.