Ils arrivent... d'Afrique

- Nova

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 916

- Enregistré le : 23 juil.04, 11:02

- Localisation : Belgique

Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 01 nov.05, 10:09Ils arrivent !

par Tahar Ben Jelloun

LE MONDE | 28.10.05 |

Ce n'est plus le désert qui avance, ce sont des hommes et des femmes qui arpentent les sables, guidés par une lumière illusoire, et qui, au bout du parcours, finissent par se jeter contre des barrières en fil de fer barbelé. Certains bricolent des échelles avec des roseaux, d'autres escaladent ce mur mouvant pieds et mains nus. Le vent fait des trous dans ces frontières qu'enjambent des Africains avec force et détermination, quitte à perdre la vie. C'est que leur vie a été saccagée, ils veulent la changer, ils veulent sauver celle de leurs enfants restés au pays. Ils ont eu le temps d'apprivoiser la mort.

Au-delà du choc des images et de l'émotion, cette nouvelle désespérance non seulement nous parle mais vient jusqu'à nous, Européens bien lotis, enfants gâtés de la démocratie. Que nous dit-elle ? Simplement que l'Afrique, ou plus précisément ce qu'est devenu ce continent riche et passionnant, est notre avenir. Ce chaos nous guette, nous envoie des messages. A nous de les décoder et d'en tenir compte, c'est-à-dire mesurer la gravité du problème et l'ampleur de ses conséquences.

La décolonisation non seulement a été bâclée, mais sabotée un peu partout où des richesses naturelles ont attisé tant d'appétits. Le pillage de l'Afrique s'est affiné au point de devenir un système parallèle, où les rôles sont bien distribués. Moins les Etats sont organisés, plus le pillage est aisé. Un Etat de droit bien installé ne fait pas l'affaire des sociétés qui prétendent investir en Afrique. En fait, les infrastructures, comme les routes par exemple, sont proposées à des entreprises étrangères dont le comportement renforce le système de la corruption, des malversations et de l'inefficacité. On donne d'une main et on récupère de l'autre. Il faut arrêter cette hypocrisie qui va dans le sens des liaisons malsaines entretenues à l'égard de cette Afrique jeune et nouvelle par les anciens colonisateurs. Résultat : des pays sont condamnés à une sorte de clochardisation. Des cerveaux fuient, des jeunes bacheliers prennent la route de l'immigration sauvage, la caste dirigeante, militaire ou civile, est maintenue au pouvoir selon des calculs vicieux dont le but est de garantir les intérêts du protecteur.

Déjà, au début des années 1960, René Dumont, cet homme du terrain visionnaire, alertait le monde avec un livre pamphlet au titre brutal, L'Afrique est mal partie. Il avait des intuitions fortes ; plus personne, aujourd'hui, ne s'aviserait de le contredire. Non seulement elle est mal partie, mais elle n'est arrivée nulle part, si ce n'est dans des cimetières que remplissent quotidiennement et généreusement l'épidémie de sida et autres malédictions comme la famine ou la guerre. D'autres diraient qu'elle est arrivée dans l'espace de l'oubli, là où plus aucun regard ne se pose, plus aucune oreille n'entend. Un territoire aussi sec que le désert, aussi blanc que la mort qui rafle les enfants avec nonchalance et ironie.

Le monde a pratiquement accepté que des millions d'Africains disparaissent dans l'indifférence. Et l'on s'étonne de voir quelques milliers d'hommes et de femmes traverser, à pied, le désert de plusieurs pays et se diriger vers une frontière avancée en terre africaine, pleine de trous, et donnant sur une terre européenne.

Ces hordes affamées qui marchent des jours et des mois, ces ombres

échappées à la nuit, ces voyageurs perdus dans le temps viennent frapper à nos portes, dignement, et font le geste avec la main pour dire la faim. Certains ont été dépouillés par des passeurs, véritables mafieux, ont poursuivi leur marche infinie. Ces "gens de la périphérie, habitants des faubourgs de l'histoire (...), ces commensaux non invités, passés par l'entrée de service de l'Occident, ces intrus qui arrivent au spectacle de la modernité au moment où les lumières vont s'éteindre", comme l'a écrit Octavio Paz à propos des Latino-Américains qui entraient, en Amérique en forçant les frontières, ces milliers d'êtres dont personne ne veut à sa table ne sont pas nés pour errer dans le désert ni pour risquer leur vie sur une embarcation douteuse ou en se jetant sur des barrières en fil de fer barbelé. Ils ne sont pas nés avec la malédiction dans les gènes ni avec un destin voué au malheur.

Ils ne sont pas invités, et pourtant ils sont là : nous sommes tous des Africains, disent des Albanais, des Maghrébins, des Indiens, des Pakistanais, des Philippins...

La planète vacille, et le monde se contente de colmater la peur et d'encourager le repli. Des frontières se ferment, on parle d'invasion, on cherche à ouvrir des camps de rétention en Libye, des espaces où seront parquées les ombres de cette immigration sauvage, pas si clandestine que ça, les passages se font en plein jour, on force la porte.

Notre avenir rejoindra cet enfer si rien de décisif n'est entrepris. L'Europe ne pourra plus vivre en paix et en sécurité, car le désert avance, comme si les enfants de ceux qu'on a dépossédés s'étaient mis instinctivement en route vers les pays du Nord, là où ils offrent leur force de travail. Mais la peur brouille les repères et on incrimine les victimes d'une situation aggravée par la mondialisation.

Refouler ces hommes et ces femmes, les abandonner dans le désert ou même les raccompagner chez eux ne résout pas le problème. Le Maroc s'est vu assigner le mauvais rôle, celui du gendarme empêchant l'Europe d'être "envahie" par ces hordes anonymes. Nous avons tous vu ces images d'un Camerounais fondant en larmes et montrant la couleur de sa peau en disant au journaliste européen : "C'est pas pareil, pas pareil."

Alors, il est temps que l'Europe regarde vers le Sud et ait assez d'imagination pour mettre sur pied une véritable politique de l'immigration, qui serait accompagnée d'un plan d'investissement dans ces pays pauvres, ou plutôt appauvris. Il faut créer une politique africaine au sein de l'Union européenne, une politique sérieuse et intègre qui fasse barrage aux intérêts particuliers des anciennes puissances coloniales, aide les démocraties naissantes et soutienne un développement vraiment durable.

par Tahar Ben Jelloun

Article paru dans l'édition du 29.10.05

Tahar Ben Jelloun est écrivain.

par Tahar Ben Jelloun

LE MONDE | 28.10.05 |

Ce n'est plus le désert qui avance, ce sont des hommes et des femmes qui arpentent les sables, guidés par une lumière illusoire, et qui, au bout du parcours, finissent par se jeter contre des barrières en fil de fer barbelé. Certains bricolent des échelles avec des roseaux, d'autres escaladent ce mur mouvant pieds et mains nus. Le vent fait des trous dans ces frontières qu'enjambent des Africains avec force et détermination, quitte à perdre la vie. C'est que leur vie a été saccagée, ils veulent la changer, ils veulent sauver celle de leurs enfants restés au pays. Ils ont eu le temps d'apprivoiser la mort.

Au-delà du choc des images et de l'émotion, cette nouvelle désespérance non seulement nous parle mais vient jusqu'à nous, Européens bien lotis, enfants gâtés de la démocratie. Que nous dit-elle ? Simplement que l'Afrique, ou plus précisément ce qu'est devenu ce continent riche et passionnant, est notre avenir. Ce chaos nous guette, nous envoie des messages. A nous de les décoder et d'en tenir compte, c'est-à-dire mesurer la gravité du problème et l'ampleur de ses conséquences.

La décolonisation non seulement a été bâclée, mais sabotée un peu partout où des richesses naturelles ont attisé tant d'appétits. Le pillage de l'Afrique s'est affiné au point de devenir un système parallèle, où les rôles sont bien distribués. Moins les Etats sont organisés, plus le pillage est aisé. Un Etat de droit bien installé ne fait pas l'affaire des sociétés qui prétendent investir en Afrique. En fait, les infrastructures, comme les routes par exemple, sont proposées à des entreprises étrangères dont le comportement renforce le système de la corruption, des malversations et de l'inefficacité. On donne d'une main et on récupère de l'autre. Il faut arrêter cette hypocrisie qui va dans le sens des liaisons malsaines entretenues à l'égard de cette Afrique jeune et nouvelle par les anciens colonisateurs. Résultat : des pays sont condamnés à une sorte de clochardisation. Des cerveaux fuient, des jeunes bacheliers prennent la route de l'immigration sauvage, la caste dirigeante, militaire ou civile, est maintenue au pouvoir selon des calculs vicieux dont le but est de garantir les intérêts du protecteur.

Déjà, au début des années 1960, René Dumont, cet homme du terrain visionnaire, alertait le monde avec un livre pamphlet au titre brutal, L'Afrique est mal partie. Il avait des intuitions fortes ; plus personne, aujourd'hui, ne s'aviserait de le contredire. Non seulement elle est mal partie, mais elle n'est arrivée nulle part, si ce n'est dans des cimetières que remplissent quotidiennement et généreusement l'épidémie de sida et autres malédictions comme la famine ou la guerre. D'autres diraient qu'elle est arrivée dans l'espace de l'oubli, là où plus aucun regard ne se pose, plus aucune oreille n'entend. Un territoire aussi sec que le désert, aussi blanc que la mort qui rafle les enfants avec nonchalance et ironie.

Le monde a pratiquement accepté que des millions d'Africains disparaissent dans l'indifférence. Et l'on s'étonne de voir quelques milliers d'hommes et de femmes traverser, à pied, le désert de plusieurs pays et se diriger vers une frontière avancée en terre africaine, pleine de trous, et donnant sur une terre européenne.

Ces hordes affamées qui marchent des jours et des mois, ces ombres

échappées à la nuit, ces voyageurs perdus dans le temps viennent frapper à nos portes, dignement, et font le geste avec la main pour dire la faim. Certains ont été dépouillés par des passeurs, véritables mafieux, ont poursuivi leur marche infinie. Ces "gens de la périphérie, habitants des faubourgs de l'histoire (...), ces commensaux non invités, passés par l'entrée de service de l'Occident, ces intrus qui arrivent au spectacle de la modernité au moment où les lumières vont s'éteindre", comme l'a écrit Octavio Paz à propos des Latino-Américains qui entraient, en Amérique en forçant les frontières, ces milliers d'êtres dont personne ne veut à sa table ne sont pas nés pour errer dans le désert ni pour risquer leur vie sur une embarcation douteuse ou en se jetant sur des barrières en fil de fer barbelé. Ils ne sont pas nés avec la malédiction dans les gènes ni avec un destin voué au malheur.

Ils ne sont pas invités, et pourtant ils sont là : nous sommes tous des Africains, disent des Albanais, des Maghrébins, des Indiens, des Pakistanais, des Philippins...

La planète vacille, et le monde se contente de colmater la peur et d'encourager le repli. Des frontières se ferment, on parle d'invasion, on cherche à ouvrir des camps de rétention en Libye, des espaces où seront parquées les ombres de cette immigration sauvage, pas si clandestine que ça, les passages se font en plein jour, on force la porte.

Notre avenir rejoindra cet enfer si rien de décisif n'est entrepris. L'Europe ne pourra plus vivre en paix et en sécurité, car le désert avance, comme si les enfants de ceux qu'on a dépossédés s'étaient mis instinctivement en route vers les pays du Nord, là où ils offrent leur force de travail. Mais la peur brouille les repères et on incrimine les victimes d'une situation aggravée par la mondialisation.

Refouler ces hommes et ces femmes, les abandonner dans le désert ou même les raccompagner chez eux ne résout pas le problème. Le Maroc s'est vu assigner le mauvais rôle, celui du gendarme empêchant l'Europe d'être "envahie" par ces hordes anonymes. Nous avons tous vu ces images d'un Camerounais fondant en larmes et montrant la couleur de sa peau en disant au journaliste européen : "C'est pas pareil, pas pareil."

Alors, il est temps que l'Europe regarde vers le Sud et ait assez d'imagination pour mettre sur pied une véritable politique de l'immigration, qui serait accompagnée d'un plan d'investissement dans ces pays pauvres, ou plutôt appauvris. Il faut créer une politique africaine au sein de l'Union européenne, une politique sérieuse et intègre qui fasse barrage aux intérêts particuliers des anciennes puissances coloniales, aide les démocraties naissantes et soutienne un développement vraiment durable.

par Tahar Ben Jelloun

Article paru dans l'édition du 29.10.05

Tahar Ben Jelloun est écrivain.

- KingOfMuayThai

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 804

- Enregistré le : 16 sept.05, 08:03

Ecrit le 02 nov.05, 00:49

Ils arrivent !

Je pensait c’était des bestioles ou autre ?

Vus comment vous les nommés, il y’a pas que l’Afrique d’ailleurs !

La faim, la quête de richesse, avenir meilleur etc. etc... Sont la cause de tout cela. Mais comment leur en vouloir puisque tout est de votre faute ?

un genre d'exode

Ecrit le 02 nov.05, 10:31Certains africains prennent la ruée vers l'europe comme une sorte d'exode vers la terre promise aussi il n'est pas rare d'entendre dans les eglises protestantes à predominances africaine la comparaison de leur arrivée en europe tel le voyage vers la terre promise ...

- Alison Carpentier

- [ Christianisme ]

- [ Christianisme ]

- Messages : 440

- Enregistré le : 16 janv.05, 02:07

Ecrit le 04 nov.05, 15:37

Hi*Je pensait c’était des bestioles ou autre ?

Vus comment vous les nommés, il y’a pas que l’Afrique d’ailleurs !

La faim, la quête de richesse, avenir meilleur etc. etc... Sont la cause de tout cela. Mais comment leur en vouloir puisque tout est de votre faute ?

Ce genre d'accusation ne me semble vraiment pas nécessaire, vous pouvez vous exprimé mais, accusé contient un certain manque de respect. Donc, exprimer vous de façon à ne pas pointer du doigt une personne en particulier. Merci.

Ecrit le 05 nov.05, 09:22

C’est demain

Quitter les siens

Il le sait et ce soir

Résonnent en son cœur ses peurs et ses espoirs

Tourner la page

Quitter l’village

Qui l ‘a vu naître mais aujourd’hui

L’empêche de grandir

Pour lui

Sonne l’heure de partir

Sonne l’heure de l’exil

Ref :

Prendre la route pour ailleurs

Rêvant de vivre le meilleur

Aux quatre coins du monde aujourd’hui

Des hommes fuient leur vie

Long l’ chemin fatigant

Franchir les montagnes et les océans

Serrer les dents

En croisant le mépris dans le regard des gens

Ne pas s’accorder de trêve

Ne pas craquer pour ne pas trahir ses rêves

Le village c’était hier

Mais déjà loin derrière

Il pense à la famille restée là bas

Essuie une larme et presse le pas

Ref :……

Mais le mirage est trompeur

En route le rêve se perd

Combien au départ

Partis plein d’espoir

N’arriveront jamais à bon port

Ou n’y trouveront qu’ le pire

Lui c’est au fil des heures

Qu’il comprendra son erreur

Dans les riches contrées on ne partage pas l’bonheur

Avec ceux dont l’passeport n’a pas la bonne couleur

Il n’en a pas encore conscience

Garde confiance

Et comme lui des milliers d’hommes avancent…..

Quitter les siens

Il le sait et ce soir

Résonnent en son cœur ses peurs et ses espoirs

Tourner la page

Quitter l’village

Qui l ‘a vu naître mais aujourd’hui

L’empêche de grandir

Pour lui

Sonne l’heure de partir

Sonne l’heure de l’exil

Ref :

Prendre la route pour ailleurs

Rêvant de vivre le meilleur

Aux quatre coins du monde aujourd’hui

Des hommes fuient leur vie

Long l’ chemin fatigant

Franchir les montagnes et les océans

Serrer les dents

En croisant le mépris dans le regard des gens

Ne pas s’accorder de trêve

Ne pas craquer pour ne pas trahir ses rêves

Le village c’était hier

Mais déjà loin derrière

Il pense à la famille restée là bas

Essuie une larme et presse le pas

Ref :……

Mais le mirage est trompeur

En route le rêve se perd

Combien au départ

Partis plein d’espoir

N’arriveront jamais à bon port

Ou n’y trouveront qu’ le pire

Lui c’est au fil des heures

Qu’il comprendra son erreur

Dans les riches contrées on ne partage pas l’bonheur

Avec ceux dont l’passeport n’a pas la bonne couleur

Il n’en a pas encore conscience

Garde confiance

Et comme lui des milliers d’hommes avancent…..

- KingOfMuayThai

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 804

- Enregistré le : 16 sept.05, 08:03

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Re: Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 21 janv.23, 02:06Après la WWI, les Arméniens venant en France, n'avaient pas été invités, mais ils ont été acceptés comme 'Apatrides'.(*)Nova a écrit : 01 nov.05, 10:09 Ils arrivent ! par Tahar Ben Jelloun

Ils ne sont pas invités, et pourtant ils sont là : nous sommes tous des Africains, disent des Albanais, des Maghrébins, des Indiens, des Pakistanais, des Philippins...

Cela d'autant plus que lors de la Première Guerre Mondiale, la France avait perdu plus d'un million de soldats morts au champ d'honneur. On manquait d'ouvriers dans les usines. En plus, il y avait plus de gens qui mourraient que de naissances.

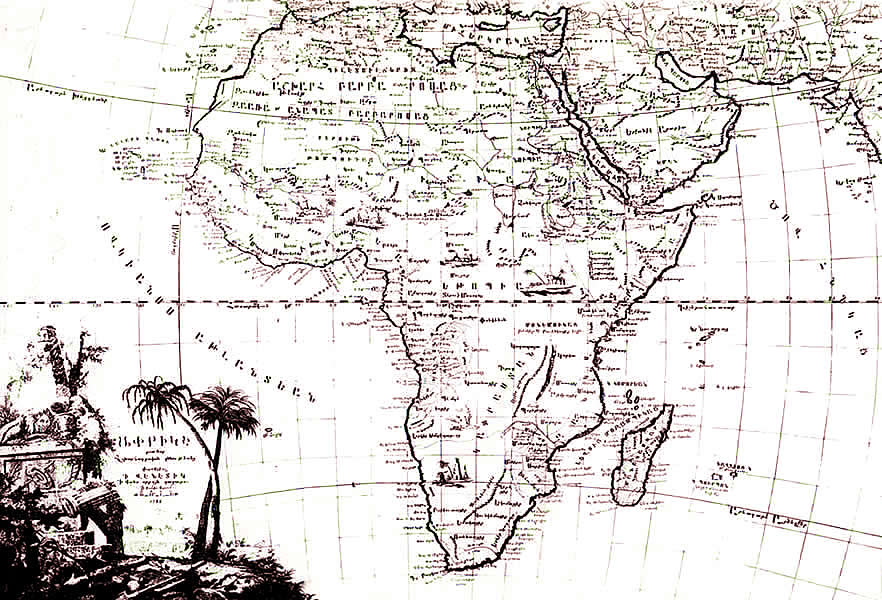

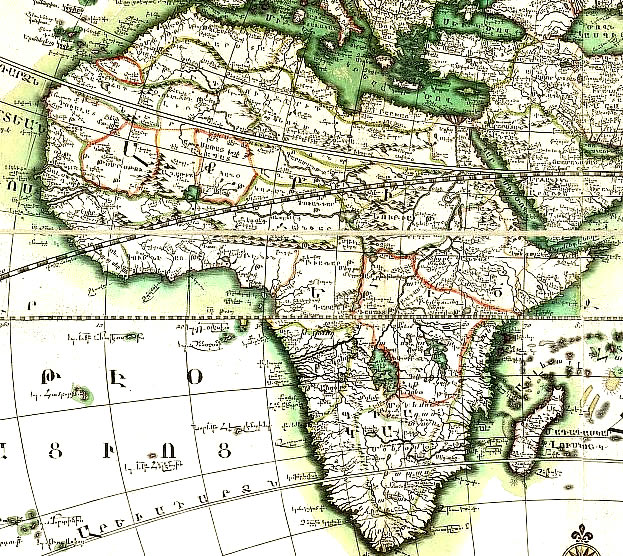

Aujourd'hui, après leur parcours migratoire, les descendant(e)s des rescapé(e)s du GdA1915 peuvent dire aussi : nous sommes toutes et tous des Africain(e)s ! En effet, comment déjà ne pas pouvoir y penser avec la cartographie arméno-existante ci-dessous... ?

<< l'Éthiopie

<< l'ÉthiopieÀ chercher aussi des discussions évoquant l'Afrique dans notre Forum-Religion-org.

En voici une déjà : L’exemple sénégalais / viewtopic.php?t=69221

Bonne continuation. InfoHay1915.

(*) : Voir le film 'Mayrig' sur l'histoire d'une famille arméno-immigrée à Marseille :

- https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mayrig

C'est ainsi que le Passeport Nansen' a été créé :

- https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Passeport_Nansen

.

. PS - Merci d'informer

~ les municipalités de communes-FR jumelées avec des communes africaines

~ les Élu(e)s de l'Assemblée nationale et du Sénat des Groupes d'Amitié parlementaire avec les pays africains

~ les délégations africaines à l'Unesco.

#735

Ajouté 34 minutes 51 secondes après :

<< Aram Ier, Catholicos d'Antelias (Liban) et le secrètaire gènèral du Conseil oecumènique des Eglises (COE - WCC) Samuel Kobia (Eglise mèthodiste, Kenya) à la rencontre du Commité executif de Séoul en 2004.

<< Aram Ier, Catholicos d'Antelias (Liban) et le secrètaire gènèral du Conseil oecumènique des Eglises (COE - WCC) Samuel Kobia (Eglise mèthodiste, Kenya) à la rencontre du Commité executif de Séoul en 2004. C’est un crime que désapprouve l’humanité, l’islam et tous les musulmans ; mais ceux qui ignorent la vérité ne manqueront pas d’en jeter la responsabilité sur le fanatisme religieux. Témoignage oculaire 1915-1916 du génocide des arméniens par le chef bédouin syrien et avocat, Faïez El-Ghocein (Le Caire 1917)

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Re: Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 12 févr.23, 03:57# Voici les communes-FR jumelées avec des communes d'AFRIQUE :

~ https://www.annuaire-mairie.fr/jumelage.html

Afrique du Sud : 1 ville jumelle

Algérie : 16 villes jumelées

Bénin : 14 villes jumelées

Burkina Faso : 39 villes jumelées

Burundi : 1 ville jumelle

Cameroun : 8 villes jumelées

Cap-Vert : 1 ville jumelle

Congo : 1 ville jumelle

Côte d'Ivoire : 11 villes jumelées

Éthiopie : 2 villes jumelées

Guinée : 2 villes jumelées

Madagascar : 6 villes jumelées

Mali : 44 villes jumelées

Maroc : 22 villes jumelées

Maurice : 1 ville jumelle

Mauritanie : 10 villes jumelées

Niger : 3 villes jumelées

République centrafricaine : 1 ville jumelle

Rwanda : 2 villes jumelées

Sahara occidental : 1 ville jumelle

Sénégal : 32 villes jumelées

Tchad : 2 villes jumelées

Togo : 9 villes jumelées

Tunisie : 21 villes jumelées

# Groupes d'amitié parlementaire FRANCE-AFRIQUE :

# ASSEMBLÉE NATIONALE : https://www2.assemblee-nationale.fr/16/ ... egislature

# SÉNAT-FR :

~ Afique centrale : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_572.html

~ Afrique de l'Ouest : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_573.html

~ Afrique australe : https://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/a mi_646.html

~ Afrique du Sud : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_574.html

~ Algérie : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_575.html

~ Égypte : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_617.html

~ Lybie : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_657.html

~ Madagascar et pays de l'Océan Indien :

https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_657.html

~ Maroc : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_598.html

~ Corne d'Afrique : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_588.html

~ Tunisie : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_620.html

InfoHay1915

#826

~ https://www.annuaire-mairie.fr/jumelage.html

Afrique du Sud : 1 ville jumelle

Algérie : 16 villes jumelées

Bénin : 14 villes jumelées

Burkina Faso : 39 villes jumelées

Burundi : 1 ville jumelle

Cameroun : 8 villes jumelées

Cap-Vert : 1 ville jumelle

Congo : 1 ville jumelle

Côte d'Ivoire : 11 villes jumelées

Éthiopie : 2 villes jumelées

Guinée : 2 villes jumelées

Madagascar : 6 villes jumelées

Mali : 44 villes jumelées

Maroc : 22 villes jumelées

Maurice : 1 ville jumelle

Mauritanie : 10 villes jumelées

Niger : 3 villes jumelées

République centrafricaine : 1 ville jumelle

Rwanda : 2 villes jumelées

Sahara occidental : 1 ville jumelle

Sénégal : 32 villes jumelées

Tchad : 2 villes jumelées

Togo : 9 villes jumelées

Tunisie : 21 villes jumelées

# Groupes d'amitié parlementaire FRANCE-AFRIQUE :

# ASSEMBLÉE NATIONALE : https://www2.assemblee-nationale.fr/16/ ... egislature

# SÉNAT-FR :

~ Afique centrale : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_572.html

~ Afrique de l'Ouest : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_573.html

~ Afrique australe : https://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/a mi_646.html

~ Afrique du Sud : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_574.html

~ Algérie : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_575.html

~ Égypte : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_617.html

~ Lybie : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_657.html

~ Madagascar et pays de l'Océan Indien :

https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_657.html

~ Maroc : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_598.html

~ Corne d'Afrique : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_588.html

~ Tunisie : https://www.senat.fr/groupe-interparlem ... i_620.html

InfoHay1915

#826

C’est un crime que désapprouve l’humanité, l’islam et tous les musulmans ; mais ceux qui ignorent la vérité ne manqueront pas d’en jeter la responsabilité sur le fanatisme religieux. Témoignage oculaire 1915-1916 du génocide des arméniens par le chef bédouin syrien et avocat, Faïez El-Ghocein (Le Caire 1917)

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 02 sept.23, 03:10Suite à mon post de la discussion

~ S.M. Mohammed.VI, Roi du Maroc, Commandeur des Croyants, condamnera-t-il le Génocide des Arméniens de 1915 et son déni ?

-- viewtopic.php?p=1518429#p1518429

il semble que le Maroc a un certain acendant en formation islamo-religieuse des oulémas des pays de l'Afrique subsaharienne :

il semble que le Maroc a un certain acendant en formation islamo-religieuse des oulémas des pays de l'Afrique subsaharienne :

-- https://www.fm6oa.org/fr/carte-des-sections/

Il y aura à penser à informer la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains lors de l'information

~ des municipalités-FR des communes jumelées avec les pays africains

-- comme c'est signalé dans mon post précédent plus haut viewtopic.php?p=1489457#p1489457

-- www1 à trouver

et

~ aussi aux mosquées respectives de ces communes (à trouver leurs www2) concernant les anciens manuscrits arméniens parlant sur le Coran (à rechercher leurs www3)

Bonne continuation InfoHay1915

#1020

~ S.M. Mohammed.VI, Roi du Maroc, Commandeur des Croyants, condamnera-t-il le Génocide des Arméniens de 1915 et son déni ?

-- viewtopic.php?p=1518429#p1518429

il semble que le Maroc a un certain acendant en formation islamo-religieuse des oulémas des pays de l'Afrique subsaharienne :

il semble que le Maroc a un certain acendant en formation islamo-religieuse des oulémas des pays de l'Afrique subsaharienne : -- https://www.fm6oa.org/fr/carte-des-sections/

Il y aura à penser à informer la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains lors de l'information

~ des municipalités-FR des communes jumelées avec les pays africains

-- comme c'est signalé dans mon post précédent plus haut viewtopic.php?p=1489457#p1489457

-- www1 à trouver

et

~ aussi aux mosquées respectives de ces communes (à trouver leurs www2) concernant les anciens manuscrits arméniens parlant sur le Coran (à rechercher leurs www3)

Bonne continuation InfoHay1915

#1020

C’est un crime que désapprouve l’humanité, l’islam et tous les musulmans ; mais ceux qui ignorent la vérité ne manqueront pas d’en jeter la responsabilité sur le fanatisme religieux. Témoignage oculaire 1915-1916 du génocide des arméniens par le chef bédouin syrien et avocat, Faïez El-Ghocein (Le Caire 1917)

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 02 sept.23, 12:02L'internaute 'Saint Glinglin', qui est actuellement sur ma liste de membres ignorés, a posté son message.

Cependant sachant les www des communes-FR jumelées avec des communes d'Afrique listées à ce poste :On connait le profil de l'internaute 'Saint Glinglin' par ses postes en distorsions (très) personnelles :

-- search.php?keywords=%2BInfoHay1915&thtt ... Rechercher

~ Archéologie / Afrique

-- viewtopic.php?p=1518473#p1518473

il y aura ce livre sur l'Afrique (Ափրիկէ / 627 pages 7x14,5 cm) publié à Venise en 1802 par

. l'éminent savant, Père Stepanos Akonts Kever (1724-1840) // Ագոնց Ստեփանոս Գիւվէր (qui était né en Transylvanie autrichienne)

. l'éminent savant, Père Stepanos Akonts Kever (1724-1840) // Ագոնց Ստեփանոս Գիւվէր (qui était né en Transylvanie autrichienne) -- http://greenstone.flib.sci.am/gsdl/cgi- ... 2d707b4043

-- https://haygirk.nla.am/upload/1512-1940 ... aprike.pdf

à faire connaître en particulier

- aux conseillers municipaux attachés aux différents jumelages

- aux associations d'origines africaines de ces communes

- et aux instituts musulmans de ces communes

avec cette carte de l'Afrique également publiée à Venise mais en 1786.

Bonne continuation aux internautes de bonne volonté favorables au dialogue islamo-chrétien.

InfoHay1915

#1053

C’est un crime que désapprouve l’humanité, l’islam et tous les musulmans ; mais ceux qui ignorent la vérité ne manqueront pas d’en jeter la responsabilité sur le fanatisme religieux. Témoignage oculaire 1915-1916 du génocide des arméniens par le chef bédouin syrien et avocat, Faïez El-Ghocein (Le Caire 1917)

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Re: Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 21 janv.24, 04:07~ Le Dr Tom Catena, américain d'origine italienne né aux USA, éminent médecin missionaire dans plusieurs pays africains,

-- https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Catena

-- https://africanmissionhealthcare.org/

~ lauréat 2017 du Prix Aurora pour l'éveil de l'Humanité

-- https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Auro ... 27humanité

~ Aurora Humanitarian Initiative

-- https://auroraprize.com/en

se marie officiellement en Arménie avec sa fiancée originaire de Nubie / le 8 Janvier 2019

-- https://armenpress.am/eng/news/960080

Six mois auparavant, le 04.06.2018, il/elle étaient venu(e)s en Arménie rendre leur respect à la mémoire des victimes du GdA1915

-- http://www.genocide-museum.am/fr/news-04.06.18.php

. Ce sera à le faire connaître en Afrique du Sud dans le cadre du

. Ce sera à le faire connaître en Afrique du Sud dans le cadre du

~ Tribunal International de LaHaye. South Africa against Israël#Génocide. Emails > Municipalités.FR jumelages#AFRICA + HAY

-- https://forum-religion.org/viewtopic.php?t=71017

InfoHay1915

#1357

-- https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Catena

-- https://africanmissionhealthcare.org/

~ lauréat 2017 du Prix Aurora pour l'éveil de l'Humanité

-- https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Auro ... 27humanité

~ Aurora Humanitarian Initiative

-- https://auroraprize.com/en

se marie officiellement en Arménie avec sa fiancée originaire de Nubie / le 8 Janvier 2019

-- https://armenpress.am/eng/news/960080

Six mois auparavant, le 04.06.2018, il/elle étaient venu(e)s en Arménie rendre leur respect à la mémoire des victimes du GdA1915

-- http://www.genocide-museum.am/fr/news-04.06.18.php

. Ce sera à le faire connaître en Afrique du Sud dans le cadre du

. Ce sera à le faire connaître en Afrique du Sud dans le cadre du~ Tribunal International de LaHaye. South Africa against Israël#Génocide. Emails > Municipalités.FR jumelages#AFRICA + HAY

-- https://forum-religion.org/viewtopic.php?t=71017

InfoHay1915

#1357

C’est un crime que désapprouve l’humanité, l’islam et tous les musulmans ; mais ceux qui ignorent la vérité ne manqueront pas d’en jeter la responsabilité sur le fanatisme religieux. Témoignage oculaire 1915-1916 du génocide des arméniens par le chef bédouin syrien et avocat, Faïez El-Ghocein (Le Caire 1917)

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Re: Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 09 nov.25, 05:20~ TRADUCTION EN >> FR GRÂCE À GOOGLE.TRADUCTION DU TEXTE ANGLAIS DIGITALISÉ

~ ET AYANT POUR DOCUMENT ORIGINAL :

l'article du Père Vazken Movsesian dans la revue arméno-américaine "Armenian Arts", July-August 2006 Volume 3 N#1 pp.3-7, Walking In the Shoes of te Rwanda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Page.1 / Colonne gauche

Des couteaux et des fourchettes en métal dans un avion ? Non, ce n'était pas avant le 11 septembre. C'était il y a quelques mois à peine, à bord d'un vol Air Rwanda pour Kigali, la capitale du Rwanda. Ce pays et son peuple venaient de subir un génocide dévastateur et, dans ce contexte, ce couteau en métal paraissait bien insignifiant.

La scène à l'aéroport était surréaliste. Après 23 heures de voyage – dix fuseaux horaires d'avance – me voilà, prêtre arménien, au Rwanda. Douze ans plus tôt, un million de personnes avaient péri dans un génocide. Sur les écrans de télévision de l'aéroport, on entendait en boucle l'annonce de la mort de Slobodan Milosevic et, bien sûr, les récits du génocide en Bosnie. Je ne pense pas que Salvador Dali aurait pu faire fondre une autre horloge pour rendre la scène plus surréaliste.

Ce voyage avait été organisé par mon ancien professeur à l'USC, Donald Miller, directeur de la Faculté de théologie de l'USC et directeur exécutif du Centre pour la religion et la culture civique. En 1993, le professeur Miller et son épouse, Lorna Touryan Miller, ont co-écrit « Survivants : une histoire orale du génocide arménien ». Parmi les cent entretiens qu'ils ont menés pour cette étude, ils ont interviewé mes deux grands-mères, l'une de Palu et l'autre de Sivri-hisar.

Lorsque le Dr Miller m'a proposé de me joindre à eux pour ce voyage, avec six autres personnes de l'université, je n'ai pas hésité une seconde. Il était évident que je devais y aller. Ce serait l'occasion de répondre à des questions fondamentales auxquelles nous n'aurions peut-être jamais l'opportunité de répondre autrement. Par exemple, à quoi cela ressemblait-il de vivre en Arménie vers 1925 ? Je sais ce que c'est que de grandir avec les récits du génocide, cinquante à soixante ans après les faits, mais qu'allions-nous découvrir dans un pays et auprès d'un peuple frappés par le génocide seulement dix ans plus tard ? Y aurait-il des points communs ? Les comprendrais-je ? Me comprendraient-ils ?

D'une certaine manière, aller au Rwanda en 2006, c'était comme remonter le temps jusqu'en Arménie, en 1925. C'était l'occasion de me mettre à la place de mes grands-parents, en me mettant à la place des Rwandais. C'est ainsi qu'en mars, nous nous sommes envolés pour le « Pays des mille collines ».

Notre premier arrêt fut le Musée du Génocide. Je ne sais pas si cela a dérangé qui que ce soit dans notre groupe que, avant même d'aller à l'hôtel (ou de faire quoi que ce soit d'autre), nous soyons allés directement de l'aéroport, fatigués et épuisés, à ce lieu de mémoire. Bien sûr, pour moi, c'était tout à fait naturel, d'une manière presque morbide. Pour nous, Arméniens, les occasions de se connecter à notre génocide priment sur tout le reste, et surtout sur notre confort personnel.

Le musée se trouve en plein cœur de la ville. Kigall est remarquablement propre pour une ville située au centre d'une telle pauvreté. Le Musée du Génocide était bien entretenu. C'était un véritable joyau et, comme nous l'avons vite compris, une étape incontournable pour les touristes.

Ce qui frappe immédiatement, ce sont les grandes dalles de béton qui servent d'allées menant au bâtiment. De temps à autre, nous apercevions des bouquets de fleurs déposés sur le béton, comme on le fait près des pierres tombales. C'était notre premier indice : il ne s'agissait pas d'un trottoir ordinaire. Au détour d'un couloir, nous avons vu qu'une dalle avait été soulevée, révélant une rangée de cercueils en dessous. Nous marchions sur une fosse commune !

Deux cent soixante mille (260 000) corps y ont été recensés. Au fur et à mesure que des corps et des restes sont découverts (même aujourd'hui, douze ans plus tard), ils sont transférés dans cette fosse commune et reçoivent une sépulture digne. À l'intérieur des fosses, nous avons vu les cercueils, empilés les uns sur les autres. Chaque cercueil contenait de quatre à soixante corps.

Page.1 / Colonne droite

C'était la règle. Les corps étaient parfois décomposés, parfois réduits en cendres, parfois en ossements. Tous représentaient des êtres humains. Tous représentaient des âmes.

« Bienvenue au Rwanda », pensai-je. Je voulais être confronté de près au génocide, et voilà ! La fosse commune fut la première d'une longue série d'impressions qui allaient me hanter les jours suivants. Je me suis agenouillée dans un coin et j'ai récité la prière arménienne du requiem, «Hokvotz», pour les âmes des disparus. Cela me semblait insuffisant, mais j'étais bouleversé. Je pensais aux tombes que nos grands-parents n'ont jamais eues, au déni, à la barbarie, à la haine – comment pouvait-elle être si puissante qu'elle puisse anéantir une population entière ? J'ai touché la tombe. Une légère poudre de ciment est restée sur mes mains pendant le reste de la visite du mémorial.

En entrant dans le bâtiment de deux étages, nous avons commencé la visite du musée. Un million de Rwandais ont été massacrés lors d'un génocide organisé en 1994. En parcourant le musée, nous nous sommes familiarisés avec les récits et les événements qui ont conduit à ces massacres. Nous avons découvert l'histoire des Hutus et des Tutsis. Des explications ont été données, citant des causes profondes remontant au XIXe siècle. La France, la Belgique et l'Église catholique ont toutes participé au processus qui a mené au génocide. Et, plus important encore, un thème revenait sans cesse : le silence du monde. (Vous souvenez-vous de 1994 ? Le procès d'O.J. Simpson accaparait tellement l'attention que le génocide n'était qu'un détail dans l'actualité.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je me suis agenouillé dans un petit coin et j'ai récité la prière arménienne du requiem, «Hokvotz», pour les âmes des défunts.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les récits s'enchaînaient d'un tableau à l'autre, de quoi éveiller la curiosité de quiconque découvrant le génocide. Mais ce qui me frappa, ce n'était pas l'histoire, c'était ma propre familiarité avec ce crime. Je voyais sans cesse le visage honteux de l'humanité. Je voyais le rôle joué par l'Église dans la promotion du séparatisme et de la lutte des classes, et je pensais à notre Église arménienne aujourd'hui. J'étais profondément touchée. J'étais frustré et triste. Les larmes coulaient sur mes joues tandis que je regardais les photos de Rwandais et que je reconnaissais les visages de mes grands-parents. Je voyais des photos d'enfants massacrés et une exposition isolée intitulée : « Je n'ai pas choisi d'être orphelin ». Je trouvai refuge dans un petit coin du musée, où je pouvais être seul avec mes pensées. Assis là, je contemplais le visage d'un enfant sur une grande affiche. Je voyais mon grand-père, qui avait le même âge pendant notre génocide. La peau de cet enfant était noire, celle de mon grand-père ne l'était pas. Cet enfant avait été torturé et séparé de sa famille au Rwanda et de mon grand-père en Arménie. Je suis resté là, silencieux, en larmes, car tout prenait sens. J'étais daltonien. Je vivais un rêve. Je voyais tous ces enfants comme des enfants de Dieu.

Une des guides a remarqué mon malaise face à l'exposition. Elle s'est approchée. « Bonjour. » Me souvenant de mes cours de français au lycée, j'ai prononcé la seule phrase dont je me souvenais : « Je ne parle pas français. » Elle s'est tournée vers l'anglais. Face à mes larmes incontrôlables, elle m'a touché le bras et a dit :

Page.2 / Colonne gauche

« Je suis désolé. » De quoi s'excuser, me suis-je dit. Sa douleur était autant la mienne.

Je lui expliquai que j'étais le petit-fils de survivants du génocide et que l'exposition m'avait beaucoup touché. Elle demanda : « Quel génocide ? » Quelle question étrange dans le monde moderne ! Comme nous devons paraître primitifs aux yeux de ceux qui nous observent de l'extérieur : combien de génocides peut-il y en avoir eu ?

Lorsque je lui révélai que mes grands-parents avaient survécu au génocide arménien, elle me fit signe de poursuivre la visite du musée. La seconde partie était consacrée aux victimes de tous les génocides, et pour commencer, deux murs étaient dédiés au génocide arménien.

Ici, au cœur de ce pays pauvre qu'est le Rwanda, au cœur de l'Afrique, je trouvai un musée avec les images de mon enfance. Des cartes murales, des affiches et une vidéo consacrées au génocide arménien de 1915. J'étais bouleversé, debout là, à lire ces récits que je connaissais si bien : les histoires du désert syrien, de viols, de massacres, de carnages. C'étaient les mêmes histoires que j'avais entendues enfant, les mêmes que celles dont on nous avait parlé au premier étage à propos du génocide rwandais, les mêmes histoires qui se répétaient sans cesse. Existe-t-il un argument plus convaincant contre la théorie de l'évolution ? Les créationnistes ont-ils besoin d'un autre argument ? Comment osons-nous affirmer que l'espèce humaine a évolué alors que tout autour de nous, nous sommes témoins de la même haine et des mêmes massacres ?

À partir de ce moment, je suis resté silencieux. Je ne pouvais contenir mes émotions. Je ne pouvais m'empêcher de penser que les États-Unis nient toujours le génocide arménien. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au Musée de la « Tolérance » à Los Angeles, qui était tout sauf tolérant, puisqu'il omettait le génocide arménien. Et là, pour ces Rwandais, nous, les Arméniens, étions les « pionniers ». Le génocide a commencé avec nous.

Je n'avais jamais été aussi convaincu que ma mission personnelle, le Ministère « Dans Ses Chaussures », était sur la bonne voie. Nous, Arméniens, avons la responsabilité de nous mettre à la place de tous ceux qui souffrent, car nous avons été les premiers. Ils nous considèrent tous comme des pionniers et nous devons être à la hauteur de cette attente, car tout cela relève de l'appel à la justice.

Ce soir-là, nous avons pris une chambre à l'Hôtel des Mille Collines, alias « Hôtel Rwanda ». C'est dans cet hôtel que Paul Rusesabagina a accompli son acte d'héroïsme, mais à part une affiche de film dans le vidéoclub voisin, rien ne laissait présager l'existence d'une version hollywoodienne de ce génocide. J'ai allumé la télévision pour suivre l'actualité. La BBC et CNN diffusaient en boucle l'annonce de la mort de Slobodan Milosevic. Un génocide se mêlait à l'autre, alors même que nous arrivions au Rwanda – même pour moi, petit-fils de survivants, avec toute la douleur et les sentiments que nous avons connus toute notre vie.

« Imaginez n'avoir aucun bien… C'est facile si vous essayez… » (John Lennon).

Pendant un peu plus d'une semaine, nous avons parcouru le Rwanda. Chaque jour nous apportait un nouvel éclairage sur la condition humaine. La souffrance et la douleur transcendaient toutes les frontières ethniques et géographiques. J'étais en Arménie en 1925, visitant et observant une société post-génocide en pleine reconstruction.

Dès le deuxième ou troisième jour, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de personnes âgées. En fait, une fois ce constat fait, il devenait de plus en plus difficile de les repérer dans la foule. J'ai appris que les actes de génocide perpétrés contre les Rwandais suivaient le même schéma que celui qui avait frappé les Arméniens. Les hommes (maris/pères) étaient arrachés à leurs familles et tués.

Page.2 / Colonne droite

Les femmes ont été violées. Les enfants ont été tués ou emmenés pour être utilisés de façon abominable par l'ennemi. Nombre des personnes que nous rencontrions étaient de jeunes enfants au moment du génocide.

En voyageant entre différents endroits au Rwanda, notre voiture a emprunté un pont enjambant le Nil. Ce fleuve était l'équivalent rwandais de l'Euphrate arménien. Là, de nombreuses femmes se sont jetées dans le Nil, tout comme nos compatriotes arméniennes avaient utilisé l'Euphrate comme voie d'évasion pour fuir cet enfer. Mais pour ceux qui restaient et assistaient aux atrocités, l'enfer se poursuivait, avec seulement quelques lueurs d'espoir.

Nous avons parcouru une route très cahoteuse (des trous qui ressemblaient à des vallées) jusqu'au village de Bugesera, où l'ONG Solace Ministries avait mis en place des programmes pour les veuves et les orphelins du génocide. Là, nous avons été accueillis par des dizaines d'enfants qui jouaient dans la rue. Ils étaient ravis de voir nos visiteurs. « Les Blancs sont là ! », s'exclamaient-ils avec enthousiasme. Chaque visage d'enfant rayonnait de sourires et d'un air de contentement. Difficile à comprendre dans un pays où la pauvreté est omniprésente. Peut-être était-ce l'innocence de la jeunesse qui transparaissait malgré les difficultés. Peut-être était-ce le lien avec le vrai bonheur, celui qui ne se mesure pas aux biens matériels.

Ils jouaient au football et s'amusaient comme des fous quand nous sommes arrivés. Ils se sont approchés de notre voiture, la main tendue, prêts à nous serrer la main. « Bonjour. » Nous avons rencontré le gardien de but, qui tenait maintenant le ballon. Il n'avait plus la même forme ronde que lorsqu'ils jouaient. En réalité, c'était un amas de papiers déchiquetés – des déchets – aggloméré en boule et maintenu par des élastiques. Ils jouaient au football avec ça. Et leurs sourires… impossible de contenir leur joie d'être jeunes et insouciants.

Ils nous ont conduits dans un endroit abrité où environ 200 femmes s'étaient rassemblées. C'était un groupe de soutien pour les veuves. Il est inconcevable de perdre plus que son mari et sa famille, mais nous allions bientôt découvrir les pertes encore plus grandes subies par ces veuves. Les femmes de ce groupe avaient entre trente et quarante ans, bien qu'elles paraissent beaucoup plus âgées.

Nous étions assis dans des fauteuils confortables en face d'elles. Certaines se levèrent et nous racontèrent leur histoire. Une belle femme, portant une immense cicatrice sur la joue, nous montra son dos. Ces cicatrices étaient les entailles d'une machette. D'un côté à l'autre de son dos, nous raconta-t-elle, elle avait vu l'ennemi violer sa mère, la décapiter, puis s'en prendre à elle pour faire de même. « Tuer quelqu'un à la machette, c'est difficile », expliqua-t-elle. « Il faut de la force. Il faut frapper et battre sans relâche.» Elle avait vu toute sa famille – parents, frères, sœurs – mourir. Et son histoire n'avait rien d'exceptionnel. C'était celle de la plupart de ces femmes.

Quelques instants plus tard, l'énigme des cheveux gris était résolue. Nous avons découvert que la plupart de ces femmes devant nous avaient été violées. La plupart étaient infectées par le VIH et souffraient du sida. C'est pourquoi elles avaient vécu assez longtemps pour avoir les cheveux gris. Les auteurs du génocide, nous ont-ils expliqué, ne tuaient pas les femmes qu'ils violaient, car une fois infectées, elles pouvaient transmettre la maladie mortelle.

Le président de Solace Ministries s'appelait Jean. Il s'est présenté au groupe. « Il y a douze ans, tout le monde nous a abandonnés », nous a-t-il dit. « Certains pensaient même que Dieu nous avait abandonnés. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas, car vous êtes là. Vous avez consacré votre argent et votre temps pour venir nous voir. »

Page.3 / Colonne de gauche

Le professeur Miller s'est adressé à l'assemblée. C'était son huitième voyage au Rwanda et son épouse, Lorna, était la fille de survivants du génocide arménien. De façon assez inattendue, le professeur s'est tourné vers moi et m'a demandé de dire quelques mots aux veuves. Il m'a présenté comme petit-enfant de survivants du génocide arménien. Les femmes écoutaient attentivement. D'habitude, je m'exprime facilement à l'improviste, mais pas cette fois-ci. J'ai essayé de parler, mais l'émotion m'a submergé. C'était comme un voyage dans le temps, au lendemain de notre génocide, où femmes et enfants se rassemblaient, où les chants exprimaient la douleur tout en apportant de l'espoir, où des âmes bien intentionnées tentaient d'aider, mais se rendaient compte de leur impuissance face à la souffrance de toute une nation.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J'ai trouvé un musée avec les photos de mon enfance. Des cartes murales, des affiches et une vidéo consacrée au génocide arménien de 1915.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos mères ont-elles bénéficié du même soutien que ces femmes ? Auraient-elles brisé le silence de leur honte et de leur colère si elles avaient reçu un peu d’aide ?

J’étais sans voix, mais je savais que j’étais entourée d’âmes sœurs. J’ai expliqué qu’en tant qu’Arméniens, nous avions connu la persécution depuis les premiers siècles, mais que nous savions pertinemment que Dieu ne nous abandonne jamais. J’ai parlé de résurrection, qu’au-delà de chaque crucifixion, il y a toujours de l’espoir, car le bien est toujours plus fort que le mal. Les femmes ont acquiescé. Mais jamais l’émotion n’avait été aussi forte que lorsque je leur ai dit que je les regardais et que je voyais mes grands-mères. Et qu’elles, en me regardant, devaient voir leurs petits-enfants, qui un jour se relèveraient de la tragédie et se tourneraient vers les autres.

Le révérend Chip Murray, pasteur retraité de la First AME Church et maintenant à l’USC, était avec nous. Il a prononcé une dernière prière et une bénédiction. Une femme se leva avec un sourire qui ne dissimulait pas sa douleur, mais révélait assurément sa joie. Elle insista pour recevoir une étreinte avant de partir. Les minutes qui suivirent furent une véritable étreinte collective, une effusion d'étreintes. Une énergie incroyable circulait dans ce groupe. C'était l'expression la plus simple et pourtant la plus nécessaire. Ces femmes étaient isolées du monde à cause de leur maladie. Tout comme dans les léproseries d'antan, elles étaient stigmatisées et condamnées à vivre seules dans la souffrance. Une étreinte peut faire des merveilles. Elle devient le seul bien précieux que nous possédons tous et que nous pouvons tous nous permettre d'offrir.

J'avais avec moi quelques petites croix en laiton d'Etchmiadzin. Nous les avons distribuées aux femmes du refuge. À sa modeste échelle, une bénédiction d'un génocide à l'autre se transmettait à travers ce symbole de souffrance et de victoire.

Machette est un verbe.

Ironie du sort, l'un des lieux d'un massacre à grande échelle était l'église de Ntrama. C’est là que nous avons vu la représentation la plus poignante du génocide durant tout notre voyage. Dans cette église, 5 000 Rwandais s’étaient réfugiés. Trahis par le prêtre, ils furent massacrés par l’ennemi. Les ossements étaient encore visibles. C’était véritablement bouleversant. Que dire face à une atrocité d’une telle ampleur ?

Page.3 / Colonne droite

Nous avons traversé l'église. Les ossements jonchaient encore le sol, mêlés à des vêtements en lambeaux et à d'étranges débris. Quelques centaines de crânes avaient été rassemblés et exposés. Ces crânes témoignaient de l'inhumanité du monde. Certains portaient des entailles, traces de coups de marteau. D'autres, des marques de coups de machette répétés. D'autres encore étaient des crânes de bébés. Pourquoi tuer des bébés ? Parce que, nous a-t-on dit, ces bébés deviendraient des ennemis. À côté, des sacs remplis d'ossements. Et tout cela sous le toit d'une église.

Je me souviens, il y a quelques années, du retour de mon père spirituel, l'archevêque Vatche Hovsepian, de Deir ez-Zor. Il racontait avoir plongé ses mains dans le sable et senti les restes, les ossements de notre peuple, enfouis dans ce sable. Je n'oublierai jamais la profonde émotion et la douleur qui transparaissaient dans sa voix et son expression. Et c'était quelque quatre-vingts ans après notre génocide. J'ai contemplé ces ossements – seulement douze ans après leur découverte – et j'ai pensé à toute la douleur et la souffrance que les survivants devraient endurer pendant les décennies à venir. Leur quête pour reconstruire leur vie et leur pays serait entravée par des questionnements et des prises de conscience psychologiques.

J'ai appris deux choses ici. « Machette » est un verbe. Une personne est tuée à la machette. Et j'ai appris que le terme « inhumanité » est bien trop faible pour décrire ce crime. C'est plus qu'inhumain. Comme le dit Samantha Powers, c'est un « fléau ». On ne trouve pas les mots pour décrire un génocide.

De nombreux événements et récits ont fait de ce voyage un véritable voyage dans le temps. D'une certaine manière, j'ai apporté une nouvelle pièce au grand puzzle de la vie. J'ai entrevu l'Arménie de 1925. Bien sûr, il existe de nombreux endroits où nos mondes ne se sont pas croisés. Dans le cas des Arméniens, notre ennemi était un peuple différent, et il ne s'agissait pas d'un conflit tribal dégénérant en génocide. Nous, Arméniens, avons été chassés de notre terre natale ; les Rwandais, eux, sont restés dans leur pays. Cela soulève une autre question : vivre avec l'auteur de ces atrocités. L'une des choses les plus difficiles à comprendre est la manière dont les Rwandais vivent aujourd'hui, à côté de voisins qui ont tué leurs parents ou violé leurs familles.

Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de visiter cette région avec les Miller. Les observer travailler et interviewer ces Rwandais m'a fait prendre conscience de l'importance de la documentation. Et si nous avions eu des personnes comme les Miller en 1925, qui ont documenté notre douleur et nos souffrances ? Hitler n'aurait peut-être pas eu l'audace de dire : « Qui, après tout, se souvient de l'anéantissement des Arméniens ?» Cela aurait-il empêché d'autres génocides ? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous avons assurément le pouvoir d'empêcher les génocides à partir de maintenant.

Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous pencher sur la situation au Darfour et d'agir. Sur le chemin du retour, notre avion a survolé le Soudan. En dessous de nous, des femmes étaient violées, des enfants vendus et échangés, des hommes tués. Et comme le reste du monde, nous sommes restés indifférents. La même chose s'est produite en 1915. Malgré les articles du « New York Times » et les lettres de l'ambassadeur Morgenthau, le monde a détourné le regard. C'est pourquoi nous avons créé une organisation à but non lucratif appelée « In His Shoes » (Dans ses chaussures), qui invite chacun à cheminer avec ceux qui souffrent. À travers cette organisation, nous assumons la responsabilité que l'histoire nous impose, en tant que premiers survivants d'un génocide et aujourd'hui premiers à réagir face à de tels actes. Nous invitons toutes et tous à participer sur www.inhisshoes.com.

~ Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi au Rwanda

InfoHay1915

#7200

~ ET AYANT POUR DOCUMENT ORIGINAL :

l'article du Père Vazken Movsesian dans la revue arméno-américaine "Armenian Arts", July-August 2006 Volume 3 N#1 pp.3-7, Walking In the Shoes of te Rwanda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Page.1 / Colonne gauche

Des couteaux et des fourchettes en métal dans un avion ? Non, ce n'était pas avant le 11 septembre. C'était il y a quelques mois à peine, à bord d'un vol Air Rwanda pour Kigali, la capitale du Rwanda. Ce pays et son peuple venaient de subir un génocide dévastateur et, dans ce contexte, ce couteau en métal paraissait bien insignifiant.

La scène à l'aéroport était surréaliste. Après 23 heures de voyage – dix fuseaux horaires d'avance – me voilà, prêtre arménien, au Rwanda. Douze ans plus tôt, un million de personnes avaient péri dans un génocide. Sur les écrans de télévision de l'aéroport, on entendait en boucle l'annonce de la mort de Slobodan Milosevic et, bien sûr, les récits du génocide en Bosnie. Je ne pense pas que Salvador Dali aurait pu faire fondre une autre horloge pour rendre la scène plus surréaliste.

Ce voyage avait été organisé par mon ancien professeur à l'USC, Donald Miller, directeur de la Faculté de théologie de l'USC et directeur exécutif du Centre pour la religion et la culture civique. En 1993, le professeur Miller et son épouse, Lorna Touryan Miller, ont co-écrit « Survivants : une histoire orale du génocide arménien ». Parmi les cent entretiens qu'ils ont menés pour cette étude, ils ont interviewé mes deux grands-mères, l'une de Palu et l'autre de Sivri-hisar.

Lorsque le Dr Miller m'a proposé de me joindre à eux pour ce voyage, avec six autres personnes de l'université, je n'ai pas hésité une seconde. Il était évident que je devais y aller. Ce serait l'occasion de répondre à des questions fondamentales auxquelles nous n'aurions peut-être jamais l'opportunité de répondre autrement. Par exemple, à quoi cela ressemblait-il de vivre en Arménie vers 1925 ? Je sais ce que c'est que de grandir avec les récits du génocide, cinquante à soixante ans après les faits, mais qu'allions-nous découvrir dans un pays et auprès d'un peuple frappés par le génocide seulement dix ans plus tard ? Y aurait-il des points communs ? Les comprendrais-je ? Me comprendraient-ils ?

D'une certaine manière, aller au Rwanda en 2006, c'était comme remonter le temps jusqu'en Arménie, en 1925. C'était l'occasion de me mettre à la place de mes grands-parents, en me mettant à la place des Rwandais. C'est ainsi qu'en mars, nous nous sommes envolés pour le « Pays des mille collines ».

Notre premier arrêt fut le Musée du Génocide. Je ne sais pas si cela a dérangé qui que ce soit dans notre groupe que, avant même d'aller à l'hôtel (ou de faire quoi que ce soit d'autre), nous soyons allés directement de l'aéroport, fatigués et épuisés, à ce lieu de mémoire. Bien sûr, pour moi, c'était tout à fait naturel, d'une manière presque morbide. Pour nous, Arméniens, les occasions de se connecter à notre génocide priment sur tout le reste, et surtout sur notre confort personnel.

Le musée se trouve en plein cœur de la ville. Kigall est remarquablement propre pour une ville située au centre d'une telle pauvreté. Le Musée du Génocide était bien entretenu. C'était un véritable joyau et, comme nous l'avons vite compris, une étape incontournable pour les touristes.

Ce qui frappe immédiatement, ce sont les grandes dalles de béton qui servent d'allées menant au bâtiment. De temps à autre, nous apercevions des bouquets de fleurs déposés sur le béton, comme on le fait près des pierres tombales. C'était notre premier indice : il ne s'agissait pas d'un trottoir ordinaire. Au détour d'un couloir, nous avons vu qu'une dalle avait été soulevée, révélant une rangée de cercueils en dessous. Nous marchions sur une fosse commune !

Deux cent soixante mille (260 000) corps y ont été recensés. Au fur et à mesure que des corps et des restes sont découverts (même aujourd'hui, douze ans plus tard), ils sont transférés dans cette fosse commune et reçoivent une sépulture digne. À l'intérieur des fosses, nous avons vu les cercueils, empilés les uns sur les autres. Chaque cercueil contenait de quatre à soixante corps.

Page.1 / Colonne droite

C'était la règle. Les corps étaient parfois décomposés, parfois réduits en cendres, parfois en ossements. Tous représentaient des êtres humains. Tous représentaient des âmes.

« Bienvenue au Rwanda », pensai-je. Je voulais être confronté de près au génocide, et voilà ! La fosse commune fut la première d'une longue série d'impressions qui allaient me hanter les jours suivants. Je me suis agenouillée dans un coin et j'ai récité la prière arménienne du requiem, «Hokvotz», pour les âmes des disparus. Cela me semblait insuffisant, mais j'étais bouleversé. Je pensais aux tombes que nos grands-parents n'ont jamais eues, au déni, à la barbarie, à la haine – comment pouvait-elle être si puissante qu'elle puisse anéantir une population entière ? J'ai touché la tombe. Une légère poudre de ciment est restée sur mes mains pendant le reste de la visite du mémorial.

En entrant dans le bâtiment de deux étages, nous avons commencé la visite du musée. Un million de Rwandais ont été massacrés lors d'un génocide organisé en 1994. En parcourant le musée, nous nous sommes familiarisés avec les récits et les événements qui ont conduit à ces massacres. Nous avons découvert l'histoire des Hutus et des Tutsis. Des explications ont été données, citant des causes profondes remontant au XIXe siècle. La France, la Belgique et l'Église catholique ont toutes participé au processus qui a mené au génocide. Et, plus important encore, un thème revenait sans cesse : le silence du monde. (Vous souvenez-vous de 1994 ? Le procès d'O.J. Simpson accaparait tellement l'attention que le génocide n'était qu'un détail dans l'actualité.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je me suis agenouillé dans un petit coin et j'ai récité la prière arménienne du requiem, «Hokvotz», pour les âmes des défunts.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les récits s'enchaînaient d'un tableau à l'autre, de quoi éveiller la curiosité de quiconque découvrant le génocide. Mais ce qui me frappa, ce n'était pas l'histoire, c'était ma propre familiarité avec ce crime. Je voyais sans cesse le visage honteux de l'humanité. Je voyais le rôle joué par l'Église dans la promotion du séparatisme et de la lutte des classes, et je pensais à notre Église arménienne aujourd'hui. J'étais profondément touchée. J'étais frustré et triste. Les larmes coulaient sur mes joues tandis que je regardais les photos de Rwandais et que je reconnaissais les visages de mes grands-parents. Je voyais des photos d'enfants massacrés et une exposition isolée intitulée : « Je n'ai pas choisi d'être orphelin ». Je trouvai refuge dans un petit coin du musée, où je pouvais être seul avec mes pensées. Assis là, je contemplais le visage d'un enfant sur une grande affiche. Je voyais mon grand-père, qui avait le même âge pendant notre génocide. La peau de cet enfant était noire, celle de mon grand-père ne l'était pas. Cet enfant avait été torturé et séparé de sa famille au Rwanda et de mon grand-père en Arménie. Je suis resté là, silencieux, en larmes, car tout prenait sens. J'étais daltonien. Je vivais un rêve. Je voyais tous ces enfants comme des enfants de Dieu.

Une des guides a remarqué mon malaise face à l'exposition. Elle s'est approchée. « Bonjour. » Me souvenant de mes cours de français au lycée, j'ai prononcé la seule phrase dont je me souvenais : « Je ne parle pas français. » Elle s'est tournée vers l'anglais. Face à mes larmes incontrôlables, elle m'a touché le bras et a dit :

Page.2 / Colonne gauche

« Je suis désolé. » De quoi s'excuser, me suis-je dit. Sa douleur était autant la mienne.

Je lui expliquai que j'étais le petit-fils de survivants du génocide et que l'exposition m'avait beaucoup touché. Elle demanda : « Quel génocide ? » Quelle question étrange dans le monde moderne ! Comme nous devons paraître primitifs aux yeux de ceux qui nous observent de l'extérieur : combien de génocides peut-il y en avoir eu ?

Lorsque je lui révélai que mes grands-parents avaient survécu au génocide arménien, elle me fit signe de poursuivre la visite du musée. La seconde partie était consacrée aux victimes de tous les génocides, et pour commencer, deux murs étaient dédiés au génocide arménien.

Ici, au cœur de ce pays pauvre qu'est le Rwanda, au cœur de l'Afrique, je trouvai un musée avec les images de mon enfance. Des cartes murales, des affiches et une vidéo consacrées au génocide arménien de 1915. J'étais bouleversé, debout là, à lire ces récits que je connaissais si bien : les histoires du désert syrien, de viols, de massacres, de carnages. C'étaient les mêmes histoires que j'avais entendues enfant, les mêmes que celles dont on nous avait parlé au premier étage à propos du génocide rwandais, les mêmes histoires qui se répétaient sans cesse. Existe-t-il un argument plus convaincant contre la théorie de l'évolution ? Les créationnistes ont-ils besoin d'un autre argument ? Comment osons-nous affirmer que l'espèce humaine a évolué alors que tout autour de nous, nous sommes témoins de la même haine et des mêmes massacres ?

À partir de ce moment, je suis resté silencieux. Je ne pouvais contenir mes émotions. Je ne pouvais m'empêcher de penser que les États-Unis nient toujours le génocide arménien. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au Musée de la « Tolérance » à Los Angeles, qui était tout sauf tolérant, puisqu'il omettait le génocide arménien. Et là, pour ces Rwandais, nous, les Arméniens, étions les « pionniers ». Le génocide a commencé avec nous.

Je n'avais jamais été aussi convaincu que ma mission personnelle, le Ministère « Dans Ses Chaussures », était sur la bonne voie. Nous, Arméniens, avons la responsabilité de nous mettre à la place de tous ceux qui souffrent, car nous avons été les premiers. Ils nous considèrent tous comme des pionniers et nous devons être à la hauteur de cette attente, car tout cela relève de l'appel à la justice.

Ce soir-là, nous avons pris une chambre à l'Hôtel des Mille Collines, alias « Hôtel Rwanda ». C'est dans cet hôtel que Paul Rusesabagina a accompli son acte d'héroïsme, mais à part une affiche de film dans le vidéoclub voisin, rien ne laissait présager l'existence d'une version hollywoodienne de ce génocide. J'ai allumé la télévision pour suivre l'actualité. La BBC et CNN diffusaient en boucle l'annonce de la mort de Slobodan Milosevic. Un génocide se mêlait à l'autre, alors même que nous arrivions au Rwanda – même pour moi, petit-fils de survivants, avec toute la douleur et les sentiments que nous avons connus toute notre vie.

« Imaginez n'avoir aucun bien… C'est facile si vous essayez… » (John Lennon).

Pendant un peu plus d'une semaine, nous avons parcouru le Rwanda. Chaque jour nous apportait un nouvel éclairage sur la condition humaine. La souffrance et la douleur transcendaient toutes les frontières ethniques et géographiques. J'étais en Arménie en 1925, visitant et observant une société post-génocide en pleine reconstruction.

Dès le deuxième ou troisième jour, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de personnes âgées. En fait, une fois ce constat fait, il devenait de plus en plus difficile de les repérer dans la foule. J'ai appris que les actes de génocide perpétrés contre les Rwandais suivaient le même schéma que celui qui avait frappé les Arméniens. Les hommes (maris/pères) étaient arrachés à leurs familles et tués.

Page.2 / Colonne droite

Les femmes ont été violées. Les enfants ont été tués ou emmenés pour être utilisés de façon abominable par l'ennemi. Nombre des personnes que nous rencontrions étaient de jeunes enfants au moment du génocide.

En voyageant entre différents endroits au Rwanda, notre voiture a emprunté un pont enjambant le Nil. Ce fleuve était l'équivalent rwandais de l'Euphrate arménien. Là, de nombreuses femmes se sont jetées dans le Nil, tout comme nos compatriotes arméniennes avaient utilisé l'Euphrate comme voie d'évasion pour fuir cet enfer. Mais pour ceux qui restaient et assistaient aux atrocités, l'enfer se poursuivait, avec seulement quelques lueurs d'espoir.

Nous avons parcouru une route très cahoteuse (des trous qui ressemblaient à des vallées) jusqu'au village de Bugesera, où l'ONG Solace Ministries avait mis en place des programmes pour les veuves et les orphelins du génocide. Là, nous avons été accueillis par des dizaines d'enfants qui jouaient dans la rue. Ils étaient ravis de voir nos visiteurs. « Les Blancs sont là ! », s'exclamaient-ils avec enthousiasme. Chaque visage d'enfant rayonnait de sourires et d'un air de contentement. Difficile à comprendre dans un pays où la pauvreté est omniprésente. Peut-être était-ce l'innocence de la jeunesse qui transparaissait malgré les difficultés. Peut-être était-ce le lien avec le vrai bonheur, celui qui ne se mesure pas aux biens matériels.

Ils jouaient au football et s'amusaient comme des fous quand nous sommes arrivés. Ils se sont approchés de notre voiture, la main tendue, prêts à nous serrer la main. « Bonjour. » Nous avons rencontré le gardien de but, qui tenait maintenant le ballon. Il n'avait plus la même forme ronde que lorsqu'ils jouaient. En réalité, c'était un amas de papiers déchiquetés – des déchets – aggloméré en boule et maintenu par des élastiques. Ils jouaient au football avec ça. Et leurs sourires… impossible de contenir leur joie d'être jeunes et insouciants.

Ils nous ont conduits dans un endroit abrité où environ 200 femmes s'étaient rassemblées. C'était un groupe de soutien pour les veuves. Il est inconcevable de perdre plus que son mari et sa famille, mais nous allions bientôt découvrir les pertes encore plus grandes subies par ces veuves. Les femmes de ce groupe avaient entre trente et quarante ans, bien qu'elles paraissent beaucoup plus âgées.

Nous étions assis dans des fauteuils confortables en face d'elles. Certaines se levèrent et nous racontèrent leur histoire. Une belle femme, portant une immense cicatrice sur la joue, nous montra son dos. Ces cicatrices étaient les entailles d'une machette. D'un côté à l'autre de son dos, nous raconta-t-elle, elle avait vu l'ennemi violer sa mère, la décapiter, puis s'en prendre à elle pour faire de même. « Tuer quelqu'un à la machette, c'est difficile », expliqua-t-elle. « Il faut de la force. Il faut frapper et battre sans relâche.» Elle avait vu toute sa famille – parents, frères, sœurs – mourir. Et son histoire n'avait rien d'exceptionnel. C'était celle de la plupart de ces femmes.

Quelques instants plus tard, l'énigme des cheveux gris était résolue. Nous avons découvert que la plupart de ces femmes devant nous avaient été violées. La plupart étaient infectées par le VIH et souffraient du sida. C'est pourquoi elles avaient vécu assez longtemps pour avoir les cheveux gris. Les auteurs du génocide, nous ont-ils expliqué, ne tuaient pas les femmes qu'ils violaient, car une fois infectées, elles pouvaient transmettre la maladie mortelle.

Le président de Solace Ministries s'appelait Jean. Il s'est présenté au groupe. « Il y a douze ans, tout le monde nous a abandonnés », nous a-t-il dit. « Certains pensaient même que Dieu nous avait abandonnés. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas, car vous êtes là. Vous avez consacré votre argent et votre temps pour venir nous voir. »

Page.3 / Colonne de gauche

Le professeur Miller s'est adressé à l'assemblée. C'était son huitième voyage au Rwanda et son épouse, Lorna, était la fille de survivants du génocide arménien. De façon assez inattendue, le professeur s'est tourné vers moi et m'a demandé de dire quelques mots aux veuves. Il m'a présenté comme petit-enfant de survivants du génocide arménien. Les femmes écoutaient attentivement. D'habitude, je m'exprime facilement à l'improviste, mais pas cette fois-ci. J'ai essayé de parler, mais l'émotion m'a submergé. C'était comme un voyage dans le temps, au lendemain de notre génocide, où femmes et enfants se rassemblaient, où les chants exprimaient la douleur tout en apportant de l'espoir, où des âmes bien intentionnées tentaient d'aider, mais se rendaient compte de leur impuissance face à la souffrance de toute une nation.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J'ai trouvé un musée avec les photos de mon enfance. Des cartes murales, des affiches et une vidéo consacrée au génocide arménien de 1915.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nos mères ont-elles bénéficié du même soutien que ces femmes ? Auraient-elles brisé le silence de leur honte et de leur colère si elles avaient reçu un peu d’aide ?

J’étais sans voix, mais je savais que j’étais entourée d’âmes sœurs. J’ai expliqué qu’en tant qu’Arméniens, nous avions connu la persécution depuis les premiers siècles, mais que nous savions pertinemment que Dieu ne nous abandonne jamais. J’ai parlé de résurrection, qu’au-delà de chaque crucifixion, il y a toujours de l’espoir, car le bien est toujours plus fort que le mal. Les femmes ont acquiescé. Mais jamais l’émotion n’avait été aussi forte que lorsque je leur ai dit que je les regardais et que je voyais mes grands-mères. Et qu’elles, en me regardant, devaient voir leurs petits-enfants, qui un jour se relèveraient de la tragédie et se tourneraient vers les autres.

Le révérend Chip Murray, pasteur retraité de la First AME Church et maintenant à l’USC, était avec nous. Il a prononcé une dernière prière et une bénédiction. Une femme se leva avec un sourire qui ne dissimulait pas sa douleur, mais révélait assurément sa joie. Elle insista pour recevoir une étreinte avant de partir. Les minutes qui suivirent furent une véritable étreinte collective, une effusion d'étreintes. Une énergie incroyable circulait dans ce groupe. C'était l'expression la plus simple et pourtant la plus nécessaire. Ces femmes étaient isolées du monde à cause de leur maladie. Tout comme dans les léproseries d'antan, elles étaient stigmatisées et condamnées à vivre seules dans la souffrance. Une étreinte peut faire des merveilles. Elle devient le seul bien précieux que nous possédons tous et que nous pouvons tous nous permettre d'offrir.

J'avais avec moi quelques petites croix en laiton d'Etchmiadzin. Nous les avons distribuées aux femmes du refuge. À sa modeste échelle, une bénédiction d'un génocide à l'autre se transmettait à travers ce symbole de souffrance et de victoire.

Machette est un verbe.

Ironie du sort, l'un des lieux d'un massacre à grande échelle était l'église de Ntrama. C’est là que nous avons vu la représentation la plus poignante du génocide durant tout notre voyage. Dans cette église, 5 000 Rwandais s’étaient réfugiés. Trahis par le prêtre, ils furent massacrés par l’ennemi. Les ossements étaient encore visibles. C’était véritablement bouleversant. Que dire face à une atrocité d’une telle ampleur ?

Page.3 / Colonne droite

Nous avons traversé l'église. Les ossements jonchaient encore le sol, mêlés à des vêtements en lambeaux et à d'étranges débris. Quelques centaines de crânes avaient été rassemblés et exposés. Ces crânes témoignaient de l'inhumanité du monde. Certains portaient des entailles, traces de coups de marteau. D'autres, des marques de coups de machette répétés. D'autres encore étaient des crânes de bébés. Pourquoi tuer des bébés ? Parce que, nous a-t-on dit, ces bébés deviendraient des ennemis. À côté, des sacs remplis d'ossements. Et tout cela sous le toit d'une église.

Je me souviens, il y a quelques années, du retour de mon père spirituel, l'archevêque Vatche Hovsepian, de Deir ez-Zor. Il racontait avoir plongé ses mains dans le sable et senti les restes, les ossements de notre peuple, enfouis dans ce sable. Je n'oublierai jamais la profonde émotion et la douleur qui transparaissaient dans sa voix et son expression. Et c'était quelque quatre-vingts ans après notre génocide. J'ai contemplé ces ossements – seulement douze ans après leur découverte – et j'ai pensé à toute la douleur et la souffrance que les survivants devraient endurer pendant les décennies à venir. Leur quête pour reconstruire leur vie et leur pays serait entravée par des questionnements et des prises de conscience psychologiques.

J'ai appris deux choses ici. « Machette » est un verbe. Une personne est tuée à la machette. Et j'ai appris que le terme « inhumanité » est bien trop faible pour décrire ce crime. C'est plus qu'inhumain. Comme le dit Samantha Powers, c'est un « fléau ». On ne trouve pas les mots pour décrire un génocide.

De nombreux événements et récits ont fait de ce voyage un véritable voyage dans le temps. D'une certaine manière, j'ai apporté une nouvelle pièce au grand puzzle de la vie. J'ai entrevu l'Arménie de 1925. Bien sûr, il existe de nombreux endroits où nos mondes ne se sont pas croisés. Dans le cas des Arméniens, notre ennemi était un peuple différent, et il ne s'agissait pas d'un conflit tribal dégénérant en génocide. Nous, Arméniens, avons été chassés de notre terre natale ; les Rwandais, eux, sont restés dans leur pays. Cela soulève une autre question : vivre avec l'auteur de ces atrocités. L'une des choses les plus difficiles à comprendre est la manière dont les Rwandais vivent aujourd'hui, à côté de voisins qui ont tué leurs parents ou violé leurs familles.

Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de visiter cette région avec les Miller. Les observer travailler et interviewer ces Rwandais m'a fait prendre conscience de l'importance de la documentation. Et si nous avions eu des personnes comme les Miller en 1925, qui ont documenté notre douleur et nos souffrances ? Hitler n'aurait peut-être pas eu l'audace de dire : « Qui, après tout, se souvient de l'anéantissement des Arméniens ?» Cela aurait-il empêché d'autres génocides ? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous avons assurément le pouvoir d'empêcher les génocides à partir de maintenant.

Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous pencher sur la situation au Darfour et d'agir. Sur le chemin du retour, notre avion a survolé le Soudan. En dessous de nous, des femmes étaient violées, des enfants vendus et échangés, des hommes tués. Et comme le reste du monde, nous sommes restés indifférents. La même chose s'est produite en 1915. Malgré les articles du « New York Times » et les lettres de l'ambassadeur Morgenthau, le monde a détourné le regard. C'est pourquoi nous avons créé une organisation à but non lucratif appelée « In His Shoes » (Dans ses chaussures), qui invite chacun à cheminer avec ceux qui souffrent. À travers cette organisation, nous assumons la responsabilité que l'histoire nous impose, en tant que premiers survivants d'un génocide et aujourd'hui premiers à réagir face à de tels actes. Nous invitons toutes et tous à participer sur www.inhisshoes.com.

~ Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi au Rwanda

InfoHay1915

#7200

Modifié en dernier par InfoHay1915 le 09 nov.25, 10:14, modifié 17 fois.

C’est un crime que désapprouve l’humanité, l’islam et tous les musulmans ; mais ceux qui ignorent la vérité ne manqueront pas d’en jeter la responsabilité sur le fanatisme religieux. Témoignage oculaire 1915-1916 du génocide des arméniens par le chef bédouin syrien et avocat, Faïez El-Ghocein (Le Caire 1917)

- InfoHay1915

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3902

- Enregistré le : 19 avr.15, 07:12

Ils arrivent... d'Afrique

Ecrit le 17 déc.25, 07:20 . Étude comparative des génocides arménien et rwandais, MD Sajib Chowdhury, Master en relations internationales, Université des professionnels du Bangladesh.

. Étude comparative des génocides arménien et rwandais, MD Sajib Chowdhury, Master en relations internationales, Université des professionnels du Bangladesh.Résumé

Cet article compare et met en contraste deux génocides historiques et terribles du XXe siècle : le génocide arménien et le génocide rwandais. Bien que les deux génocides aient été perpétrés selon des méthodes et des formes d’assassinat différentes, le tableau en termes d’atrocités et de massacres n’en est pas moins effroyable. Cette étude vise donc à établir des liens entre les deux génocides en privilégiant une analyse comparative, notamment des causes et des conséquences de chacun, et en s’intéressant aux attitudes des acteurs impliqués.

Introduction

« Il existe peut-être des monstres, mais ils sont trop peu nombreux pour constituer une véritable menace. Plus menaçants sont les gens ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à agir sans poser de questions. » Primo Lev (1)