La théorie de l'évolution

- ultrafiltre2

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3329

- Enregistré le : 09 mai15, 02:44

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 05 déc.16, 00:28merci Tiel pour ta discrétion et ton humilité

Je sais que tu connais ton bien ton sujet

JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie

par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent

bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)

Je sais que tu connais ton bien ton sujet

JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie

par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent

bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)

the sound - contact the fact l’hyper monde est un infty-simplexe triangulairement scalairisé

...ccnc ...et la lumière fut

...ccnc ...et la lumière fut

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 05 déc.16, 03:08Oui les mathématiques et la la biologie sont deux choses différentes. Entre autre, Darwin n'est pas un mathématicien mais un naturaliste (c'est dans le domaine des sciences naturelles, qu'il a surtout brillé). La théorie de l'évolution n'est pas un théorème de mathématique.ultrafiltre2 a écrit :JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie

Quand on parle de races en science naturelle, c'est selon un sens biologique (pas selon un sens racialiste colonialiste, nazi, ou autre). Ensuite si on veut croire personnellement en des théories racialistes "c'est pas un problème". Mais en science naturelle, c'est un problème d'utiliser le mot race à la place d'ethnie, de types humains ect. Car il a un sens bien réel, qui n'est pas du tout celui des racialistes. La nature (d'elle même) ne crée pas des races dans des espèces. Ce sont des humains qui créent des races dans des espèces. Exemple: le chien.

Tant mieux, mais je rappelle que la science (et la théorie de l'évolution, c'est de la science) ce n'est pas une croyance ni une idéologie. Donc les choses se vérifient et il est plus sage parallèlement de faire soi-même ses propres recherchent. D'une part, car un individu peut toujours faire des erreurs ou se tromper. Mais aussi parce que la théorie de l'évolution réfute scientifiquement notamment bon nombre de doctrines religieuses ou sectaires. Donc il y a notamment des compagnies créationnistes qui cherchent à la démolir, à la discréditer ect. afin de mieux servir leur paroisse idéologique (pour ne pas dire leur folie)ultrafiltre2 a écrit :bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (JMI) (désolé pour ma franchise)

Modifié en dernier par Erdnaxel le 05 déc.16, 16:40, modifié 1 fois.

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 05 déc.16, 05:59Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas. L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.J'm'interroge a écrit :(1) Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.

Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique. Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles. Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.J'm'interroge a écrit :Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.

Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.J'm'interroge a écrit :Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.

Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques. On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.J'm'interroge a écrit :J'ignore pourquoi tes définitions ne prennent pas en compte la simple dérive génétique (1). Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.

Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.J'm'interroge a écrit :Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.

Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.J'm'interroge a écrit :Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?

«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008

Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.

Non car les généticiens concrètement ont souvent déjà bien du mal à déterminer si telle ou telle variation génétique s'est répandue par sélection, et même si l'hypothèse sélective pour telle ou telle allèle est démontré souvent les raisons de cette sélection demeure inconnues. Le jour où tu aura un modèle mathématique qui permettra de distinguer tout cela tu auras peut-être un Prix Nobel et génétique, mais même dans cette hypothèse il n'y aurait aucune raison de faire des classifications raciales à partir des seuls variations génétiques qui ont été positivement sélectionner en raison de facteurs culturels et pas du reste de la variabilité génétique.J'm'interroge a écrit :En effet, d'où l'intérêt principal de la catégorie "race" car elle met en lien ce que j'appelle des éléments informationnels (monde II) et des processus naturels (monde I), comme la dérive génétique entre autre, mesurables et dont les résultats seraient facilement discernables in fine en termes de comparaisons de complexité de Kolmogorov (par exemple).

L'exemple des chiens montre que cette analogie ne fonctionne pas. Et cela surtout que les humains n'opèrent pas des choix de manière systématiques à l'échelle du temps, les cultures changes, les flux de gènes puissant, et les facteurs naturelles épidémie et dérive génétiques, redistribuant les cartes avec une grosse part de la variabilité génétique qui ne se laissera jamais capturé par le modèle hypothétique que tu proposes.J'm'interroge a écrit :La sélection humaine des reproducteurs dans les élevages d'animaux conduit à identifier ce que l'on appelle traditionnellement "races". La sélection s'opérant selon des choix humains (culturels), entre bien dans ma définition mais ne relèverait plus que du cas particulier.

Les généticiens actuels utilisent déjà des ordinateurs, y compris pour l'indice Fst, et ils sont au courant de la complexité du génome et de distribution de la variabilité génétique, mais justement ils tiennent compte de l'ensemble de la variabilité génétique.J'm'interroge a écrit :Oui c'est un indice intéressant mais avec l'outil que je propose, l'on ne se base plus sur un seul type d'indice, l'on compare par exemple un nombre au choix d'allèles ou de caractéristiques phénotypiques. C'est l’algorithme et la puissance de calcul de l'ordinateur qui font le reste.

Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.J'm'interroge a écrit :L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).

C'est pourtant bien ce que tu semble faire, et j'attends que tu sois plus précis et plus concret pour enfin déterminer où tu veux en venir.J'm'interroge a écrit :Ah non il n'est pas question de combiner de l'objectif et de l'informationnel ! D'ailleurs je ne vois pas comment l'on pourrait faire.

Ta présente comparaison ne clarifies absolument pas le modèle hypothétique que tu proposes.J'm'interroge a écrit :Par contre l'on peut très bien relier de l'objectif et de l'informationnel par des liens de nature mathématique. Comme l'a par exemple fait Shannon en liant mathématiquement son concept d'entropie, il ne l'a pas appelé ainsi pour rien, et celui d'information. En effet l'entropie de Shannon permet de donner un sens OBJECTIF en terme d'information à une valeur physique et inversement.

Les liens sont déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne valide en rien ton hypothétique modèle.J'm'interroge a écrit :Dans mon cas il s'agit de faire un lien entre systèmes culturels et homogénies, entre arbres des filiations ou apparentements génétiques au sein de l'espèce humaine (biologie = base objective forte) et l'Histoire des peuples (éthnies) se fondant jusque là sur la recherche historique et l'archéologie (sciences humaines = base objective faible).

Encore une fois cela fait un moment que la génétique est venu aider les sciences humaines et historiques pour confirmer, infirmer, ou mettre à l'épreuve diverses hypothèses. J'ai l'impression que tu as un sacré retard en la matière, problème cela ne valide en rien tout ce que tu avais dit plus haut et cela ne valide non-plus en rien une notion de race appliqué à l'espèce humaine.J'm'interroge a écrit :C'est ce que permettrait mon approche en fournissant à ces sciences humaines une base objective (biologique) solide susceptible de trancher entre certaines hypothèses formulées, de révéler la fausseté de certains de leurs modèles et de fournir de nombreuses pistes inédites.

Déjà là tu te plantes un groupe ethnique et un groupe raciaux n'ont pas forcément à coïncider. Peut-importe qu'un descendant d'Africains de l'Est dont les parents ont émigré aux États-Unis il y a trente ans, se revendique comme Afro-Américain et que le regroupement Afro-Américain, compte des gens très éparses génétiquement, et ne forment pas un groupe génétiquement très cohérent, on peut défendre une ethnicité Afro-Américaine, sur des attribues purement culturels et identitaires. L'idée de filiation commune n'a même pas à être parfaitement avéré, à partir du moment qu'un ensemble d'individus cultive une culture, un sentiment fort d'appartenance à une identité culturelle commune, alors on peut parler d'ethnie, indépendamment de toute considération biologique. La génétique peut certes éclairer sur l'origine historique d'une ethnie, et sur sa filiation, mais elle ne définie pas en elle-même la réalité d'une ethnie au sens culturel et social du terme.J'm'interroge a écrit :En effet, je prévois d'ailleurs que certains groupes dit ethniques revendiqués tels, n'en serait pas en vrai, si groupes ethniques et groupes raciaux doivent coïncider, ce que nous dira la recherche.

Ben non, car ce que tu proposes ne tiendra pas et part sur plusieurs présupposés erronées. Il serait bien que tu tentes d'être davantage concret pour te rendre compte des failles évidentes de ton hypothèse.J'm'interroge a écrit :Non je t'assure. Tout dépend de ce qui ressortira de la recherche que je propose en comparaison avec les données des sciences humaines sur les liens d'apparentement entre ethnies.

Va falloir vraiment que tu sois plus concret pour donner un tant soit peu de crédibilité à ton hypothèse.J'm'interroge a écrit :S'il y aura manifestement bien des zones de coïncidences dans une proportion qui s'écartent de ce que prévoit le hasard, c'est que j'aurais tout bon.

Vraiment soit plus concret.J'm'interroge a écrit :Il y aura à peu près * autant de races que de points de congruence.

Non tu privilégie les facteurs culturels d'ailleurs valider biologiquement parlant, la méthodologie que tu proposes.J'm'interroge a écrit :Non non, j'incluais tous les facteurs possibles qui entreraient en jeu suite à un isolement de nature culturelle quel qu'il soit.

La dérive génétique est permanente et l'endogamie culturellement favorisée n'est pas le seul facteur, la simple isolation géographique d'un nombre limité d'individus peut faire l'affaire.J'm'interroge a écrit :Que pourraient donc faire suite à des habitudes ou préférences alimentaires due à des interdictions ou prescription religieuses, une mise à l'écart d'individus pour x raisons dont religieuses, ........ , l'endogamie, la haine d'un autre peuples, que sais-je encore... ou une combinaison de tous ces facteurs possibles tous ce ramenant quand même principalement à de l'endogamie, ce qui favorise effectivement, évidemment, la dérive génétique.

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 06 déc.16, 01:26Génétique (partie 1) encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... ique/54999

"Partie de la biologie qui étudie les lois de l'hérédité.

Historique

Les Grecs, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avaient imaginé que certaines caractéristiques physiques des individus, appelées aujourd'hui caractères, se transmettaient des parents aux enfants. Mais il fallut attendre le milieu du 19ème siècle , avec les travaux du moine autrichien Johann Mendel, pour que les premières lois qui régissent la transmission héréditaire des caractères soient établies, en 1865.

Les découvertes de Mendel

Ces travaux consistaient à croiser des pois de couleurs et de formes différentes et à observer les caractéristiques des pois obtenus d'une génération à l'autre. Des observations de Mendel découlent deux des notions fondamentales de la génétique : d'une part, celle de phénotype (ensemble des caractères physiques et biologiques d'un individu) et de génotype (ensemble des caractères inscrits dans le patrimoine génétique d'un individu, qu'ils se traduisent ou non dans son phénotype) ; d'autre part, celle de caractère dominant (n'ayant besoin, pour se manifester chez un enfant, que d'être transmis par un seul des parents) et de caractère récessif (qui doit être transmis par le père et la mère pour se manifester chez l'enfant). Cependant, les lois de l'hérédité définies par Mendel tombèrent dans l'oubli et ne furent redécouvertes qu'au début du 20ème siècle.

L'avènement de la biologie moléculaire

Dans les années 1900 William Bateson, Carl Correns, Erich von Tschermak et Hugo de Vries redécouvrent les lois de l'hérédité de Mendel et contribuent à leur diffusion. Puis ce fut la découverte des gènes, de leur localisation sur les chromosomes, notamment grâce aux travaux de Thomas Morgan sur la drosophile (1915), des mutations génétiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty (1944) furent à l'origine de la génétique moléculaire en découvrant le rôle de l'ADN, dont la structure est établie aux débuts des années 1950 par les travaux de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, James Watson et Francis Crick ; la publication de Watson et Crick sur la structure en double hélice de l’ADN, qui marque la naissance de la génétique moléculaire, date de 1953.

Quelques années plus tard, François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff montrent l'existence de mécanismes régulateurs génétiques. Les années suivantes voient l'accès direct au gène que l'on peut désormais extraire et manipuler.

Les techniques apparues dans les années 1980 (notamment la PCR, → amplification génique) ont permis des progrès considérables. Le premier séquençage complet du génome d'un être vivant (une bactérie) a été réalisé en 1995, suivi l'année suivante par celui de la levure, premier eucaryote dont on ait décrypté la totalité des 6 100 gènes. Le projet Génome humain, initié en 1990, s’est terminé en 2003 : les trois milliards de bases (qui forment quelque 30 000 gènes) qui constituent le génome de l’espèce humaine ont été séquencées.

Le premier résultat important de la génétique des populations a été, en 1908, la découverte par un mathématicien britannique, Godfrey Hardy, et un biologiste allemand, Wilhelm Weinberg, de la loi (loi de Hardy-Weinberg) selon laquelle les fréquences des divers génotypes sont liées à celles des gènes et qui expose que, d'une génération à la suivante, l'équilibre se maintient.

Le trait le plus marquant de la génétique des populations depuis un quart de siècle est sans doute sa mathématisation croissante. Les recherches ont montré l'extrême polymorphisme des populations pour presque tous les caractères et que l'homogénéité des structures génétiques à laquelle on devrait théoriquement aboutir n'est pas atteinte. Le problème central de la génétique des populations reste celui de l'évolution du monde vivant.

Le support de l’information génétique

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372

Chez certains virus (virus à ARN), l'information génétique est stockée dans des molécules d'ARN. Chez tous les autres organismes, depuis les virus à ADN jusqu'aux mammifères, dont l’homme, l'information génétique est stockée dans des molécules d'ADN. Chez les bactéries, l'ADN est présent sous forme d'un double brin unique, de forme circulaire, disposé à nu dans le cytoplasme (sans noyau). Dès que l'on s'élève dans l'échelle de l'évolution, le noyau s'individualise et contient plusieurs chromosomes qui stockent l'information génétique dans leur ADN."

"Partie de la biologie qui étudie les lois de l'hérédité.

Historique

Les Grecs, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avaient imaginé que certaines caractéristiques physiques des individus, appelées aujourd'hui caractères, se transmettaient des parents aux enfants. Mais il fallut attendre le milieu du 19ème siècle , avec les travaux du moine autrichien Johann Mendel, pour que les premières lois qui régissent la transmission héréditaire des caractères soient établies, en 1865.

Les découvertes de Mendel

Ces travaux consistaient à croiser des pois de couleurs et de formes différentes et à observer les caractéristiques des pois obtenus d'une génération à l'autre. Des observations de Mendel découlent deux des notions fondamentales de la génétique : d'une part, celle de phénotype (ensemble des caractères physiques et biologiques d'un individu) et de génotype (ensemble des caractères inscrits dans le patrimoine génétique d'un individu, qu'ils se traduisent ou non dans son phénotype) ; d'autre part, celle de caractère dominant (n'ayant besoin, pour se manifester chez un enfant, que d'être transmis par un seul des parents) et de caractère récessif (qui doit être transmis par le père et la mère pour se manifester chez l'enfant). Cependant, les lois de l'hérédité définies par Mendel tombèrent dans l'oubli et ne furent redécouvertes qu'au début du 20ème siècle.

L'avènement de la biologie moléculaire

Dans les années 1900 William Bateson, Carl Correns, Erich von Tschermak et Hugo de Vries redécouvrent les lois de l'hérédité de Mendel et contribuent à leur diffusion. Puis ce fut la découverte des gènes, de leur localisation sur les chromosomes, notamment grâce aux travaux de Thomas Morgan sur la drosophile (1915), des mutations génétiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty (1944) furent à l'origine de la génétique moléculaire en découvrant le rôle de l'ADN, dont la structure est établie aux débuts des années 1950 par les travaux de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, James Watson et Francis Crick ; la publication de Watson et Crick sur la structure en double hélice de l’ADN, qui marque la naissance de la génétique moléculaire, date de 1953.

Quelques années plus tard, François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff montrent l'existence de mécanismes régulateurs génétiques. Les années suivantes voient l'accès direct au gène que l'on peut désormais extraire et manipuler.

Les techniques apparues dans les années 1980 (notamment la PCR, → amplification génique) ont permis des progrès considérables. Le premier séquençage complet du génome d'un être vivant (une bactérie) a été réalisé en 1995, suivi l'année suivante par celui de la levure, premier eucaryote dont on ait décrypté la totalité des 6 100 gènes. Le projet Génome humain, initié en 1990, s’est terminé en 2003 : les trois milliards de bases (qui forment quelque 30 000 gènes) qui constituent le génome de l’espèce humaine ont été séquencées.

Le premier résultat important de la génétique des populations a été, en 1908, la découverte par un mathématicien britannique, Godfrey Hardy, et un biologiste allemand, Wilhelm Weinberg, de la loi (loi de Hardy-Weinberg) selon laquelle les fréquences des divers génotypes sont liées à celles des gènes et qui expose que, d'une génération à la suivante, l'équilibre se maintient.

Le trait le plus marquant de la génétique des populations depuis un quart de siècle est sans doute sa mathématisation croissante. Les recherches ont montré l'extrême polymorphisme des populations pour presque tous les caractères et que l'homogénéité des structures génétiques à laquelle on devrait théoriquement aboutir n'est pas atteinte. Le problème central de la génétique des populations reste celui de l'évolution du monde vivant.

Le support de l’information génétique

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/ADN/1001372 Chez certains virus (virus à ARN), l'information génétique est stockée dans des molécules d'ARN. Chez tous les autres organismes, depuis les virus à ADN jusqu'aux mammifères, dont l’homme, l'information génétique est stockée dans des molécules d'ADN. Chez les bactéries, l'ADN est présent sous forme d'un double brin unique, de forme circulaire, disposé à nu dans le cytoplasme (sans noyau). Dès que l'on s'élève dans l'échelle de l'évolution, le noyau s'individualise et contient plusieurs chromosomes qui stockent l'information génétique dans leur ADN."

- ultrafiltre2

- [ Aucun rang ]

- [ Aucun rang ]

- Messages : 3329

- Enregistré le : 09 mai15, 02:44

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 06 déc.16, 01:50merci Tiel pour ta réponse détaillée que je cite en totalitéTiel a écrit : "J'm'interroge" Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.

Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas. L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.

"J'm'interroge" Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.

Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique. Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles. Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.

"J'm'interroge"Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.

Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.

"J'm'interroge"J'ignore pourquoi tes définitions ne prennent pas en compte la simple dérive génétique (1). Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.

Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques. On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.

"J'm'interroge"Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.

Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.

"J'm'interroge"Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?

Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.

«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008

Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.

"J'm'interroge" En effet, d'où l'intérêt principal de la catégorie "race" car elle met en lien ce que j'appelle des éléments informationnels (monde II) et des processus naturels (monde I), comme la dérive génétique entre autre, mesurables et dont les résultats seraient facilement discernables in fine en termes de comparaisons de complexité de Kolmogorov (par exemple).

Non car les généticiens concrètement ont souvent déjà bien du mal à déterminer si telle ou telle variation génétique s'est répandue par sélection, et même si l'hypothèse sélective pour telle ou telle allèle est démontré souvent les raisons de cette sélection demeure inconnues. Le jour où tu aura un modèle mathématique qui permettra de distinguer tout cela tu auras peut-être un Prix Nobel et génétique, mais même dans cette hypothèse il n'y aurait aucune raison de faire des classifications raciales à partir des seuls variations génétiques qui ont été positivement sélectionner en raison de facteurs culturels et pas du reste de la variabilité génétique.

"J'm'interroge" La sélection humaine des reproducteurs dans les élevages d'animaux conduit à identifier ce que l'on appelle traditionnellement "races". La sélection s'opérant selon des choix humains (culturels), entre bien dans ma définition mais ne relèverait plus que du cas particulier.

L'exemple des chiens montre que cette analogie ne fonctionne pas. Et cela surtout que les humains n'opèrent pas des choix de manière systématiques à l'échelle du temps, les cultures changes, les flux de gènes puissant, et les facteurs naturelles épidémie et dérive génétiques, redistribuant les cartes avec une grosse part de la variabilité génétique qui ne se laissera jamais capturé par le modèle hypothétique que tu proposes.

"J'm'interroge"]Oui c'est un indice intéressant mais avec l'outil que je propose, l'on ne se base plus sur un seul type d'indice, l'on compare par exemple un nombre au choix d'allèles ou de caractéristiques phénotypiques. C'est l’algorithme et la puissance de calcul de l'ordinateur qui font le reste.

Les généticiens actuels utilisent déjà des ordinateurs, y compris pour l'indice Fst, et ils sont au courant de la complexité du génome et de distribution de la variabilité génétique, mais justement ils tiennent compte de l'ensemble de la variabilité génétique.

"J'm'interroge" L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).

Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.

"J'm'interroge" Ah non il n'est pas question de combiner de l'objectif et de l'informationnel ! D'ailleurs je ne vois pas comment l'on pourrait faire.

en ce que tu semble faire, et j'attends que tu sois plus précis et plus concret pour enfin déterminer où tu veux en venir.

"J'm'interroge" Par contre l'on peut très bien relier de l'objectif et de l'informationnel par des liens de nature mathématique. Comme l'a par exemple fait Shannon en liant mathématiquement son concept d'entropie, il ne l'a pas appelé ainsi pour rien, et celui d'information. En effet l'entropie de Shannon permet de donner un sens OBJECTIF en terme d'information à une valeur physique et inversement.

Ta présente comparaison ne clarifies absolument pas le modèle hypothétique que tu proposes.

"J'm'interroge" Dans mon cas il s'agit de faire un lien entre systèmes culturels et homogénies, entre arbres des filiations ou apparentements génétiques au sein de l'espèce humaine (biologie = base objective forte) et l'Histoire des peuples (éthnies) se fondant jusque là sur la recherche historique et l'archéologie (sciences humaines = base objective faible).

Les liens sont déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne valide en rien ton hypothétique modèle.

"J'm'interroge"C'est ce que permettrait mon approche en fournissant à ces sciences humaines une base objective (biologique) solide susceptible de trancher entre certaines hypothèses formulées, de révéler la fausseté de certains de leurs modèles et de fournir de nombreuses pistes inédites.

Encore une fois cela fait un moment que la génétique est venu aider les sciences humaines et historiques pour confirmer, infirmer, ou mettre à l'épreuve diverses hypothèses. J'ai l'impression que tu as un sacré retard en la matière, problème cela ne valide en rien tout ce que tu avais dit plus haut et cela ne valide non-plus en rien une notion de race appliqué à l'espèce humaine.

"J'm'interroge"En effet, je prévois d'ailleurs que certains groupes dit ethniques revendiqués tels, n'en serait pas en vrai, si groupes ethniques et groupes raciaux doivent coïncider, ce que nous dira la recherche.

Déjà là tu te plantes un groupe ethnique et un groupe raciaux n'ont pas forcément à coïncider. Peut-importe qu'un descendant d'Africains de l'Est dont les parents ont émigré aux États-Unis il y a trente ans, se revendique comme Afro-Américain et que le regroupement Afro-Américain, compte des gens très éparses génétiquement, et ne forment pas un groupe génétiquement très cohérent, on peut défendre une ethnicité Afro-Américaine, sur des attribues purement culturels et identitaires. L'idée de filiation commune n'a même pas à être parfaitement avéré, à partir du moment qu'un ensemble d'individus cultive une culture, un sentiment fort d'appartenance à une identité culturelle commune, alors on peut parler d'ethnie, indépendamment de toute considération biologique. La génétique peut certes éclairer sur l'origine historique d'une ethnie, et sur sa filiation, mais elle ne définie pas en elle-même la réalité d'une ethnie au sens culturel et social du terme.

"J'm'interroge"Non je t'assure. Tout dépend de ce qui ressortira de la recherche que je propose en comparaison avec les données des sciences humaines sur les liens d'apparentement entre ethnies.

Ben non, car ce que tu proposes ne tiendra pas et part sur plusieurs présupposés erronées. Il serait bien que tu tentes d'être davantage concret pour te rendre compte des failles évidentes de ton hypothèse.

"J'm'interroge" S'il y aura manifestement bien des zones de coïncidences dans une proportion qui s'écartent de ce que prévoit le hasard, c'est que j'aurais tout bon.

Va falloir vraiment que tu sois plus concret pour donner un tant soit peu de crédibilité à ton hypothèse.

"J'm'interroge" Il y aura à peu près * autant de races que de points de congruence.

Vraiment soit plus concret.

"J'm'interroge" Non non, j'incluais tous les facteurs possibles qui entreraient en jeu suite à un isolement de nature culturelle quel qu'il soit.

Non tu privilégie les facteurs culturels d'ailleurs valider biologiquement parlant, la méthodologie que tu proposes.

"J'm'interroge" Que pourraient donc faire suite à des habitudes ou préférences alimentaires due à des interdictions ou prescription religieuses, une mise à l'écart d'individus pour x raisons dont religieuses, ........ , l'endogamie, la haine d'un autre peuples, que sais-je encore... ou une combinaison de tous ces facteurs possibles tous ce ramenant quand même principalement à de l'endogamie, ce qui favorise effectivement, évidemment, la dérive génétique.

La dérive génétique est permanente et l'endogamie culturellement favorisée n'est pas le seul facteur, la simple isolation géographique d'un nombre limité d'individus peut faire l'affaire.

"J'm'interroge dit " L'on obtient une arborescence correspondant aux distances en termes de complexité (de Kolmorov).

"Tiel répond " Encore une fois il va falloir être concret et expliquer, si possible exemple, même hypothétiques, à l'appui ce que ton modèle hypothétique apporterait de plus à ce que les généticiens font depuis belle lurette et ne cessent de perfectionner.

Oui il vaut mieux en effet : c'est important de comprendre qu'un modèle mathématique n'est valable dans une science que si celui qui l'utilise maîtrise la-dite science

merci pour ton humilité Tiel car tu connais bien ton sujet mais on ne te lis pas assez à mon goût pour apprécier ton sérieux

the sound - contact the fact l’hyper monde est un infty-simplexe triangulairement scalairisé

...ccnc ...et la lumière fut

...ccnc ...et la lumière fut

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 06 déc.16, 02:14Génétique (partie 2) encyclopédie Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/div ... ique/54999

L'expression génétique et son contrôle

"Parmi les protéines, acteurs essentiels de la vie cellulaire, les régulateurs de transcription sont chargés de moduler l'expression des gènes pour répondre aux besoins du moment de la cellule et de l'organisme. La détermination de la structure tridimensionnelle d'un certain nombre de complexes ADN-régulateur de transcription a permis de visualiser comment ces protéines reconnaissent sélectivement leurs sites de fixation sur l'ADN. Les principes gouvernant cette reconnaissance mutuelle commencent à être compris, sans qu'on puisse parler d'un code à proprement parler.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)

Le contrôle de l'expression génétique

Le bon fonctionnement d'une cellule repose sur deux classes de macromolécules : les acides nucléiques (l'ADN, dépositaire de l'information génétique, et les ARN, impliqués dans la traduction de cette information) et les protéines (produits de la traduction de l'information). Les protéines présentent des activités variées : catalyse (enzymes), stockage de molécules (protéines de liaison), transport actif ou passif à travers les membranes (transporteurs, canaux), communications cellulaires (hormones peptidiques, récepteurs), architecture et mouvement (protéines du cytosquelette), reconnaissance du non-soi (anticorps)…

La relation universelle entre ces macromolécules s'exprime ainsi : toute protéine est codée par un gène, segment d'ADN constituant une unité fonctionnelle. Le nombre de gènes varie selon les organismes (de l'ordre de 2 500 chez les bactéries, 30 000 chez les mammifères). L'expression d'un gène aboutit à la synthèse d'une protéine spécifique. Chez les organismes pluricellulaires, toutes les cellules disposent du même stock de gènes, hérité d'une cellule initiale unique (l'œuf issu de la fécondation), et pourtant elles ne sont pas toutes identiques, parce qu'elles sont capables de synthétiser plus ou moins – voire pas du tout – les différentes protéines codées dans le génome, en fonction de leur type cellulaire et du stade de développement de l'organisme. Ainsi, l'hémoglobine est produite dans les précurseurs des globules rouges, les anticorps dans les lymphocytes B, l'actine et la myosine dans les cellules du muscle, la kératine dans celles de l'épiderme. Par ailleurs certaines protéines sont fabriquées uniquement au stade embryonnaire, les phénomènes de développement et de différenciation reposant sur l'expression différentielle d'un matériel génétique commun. De même, chez les organismes adultes, le cycle cellulaire fait appel au contrôle de l'expression des gènes. De nombreuses maladies, dont le cancer, les infections virales, les désordres immunitaires et les réactions allergiques, ainsi que les malformations au cours du développement embryonnaire, découlent de la production excessive ou insuffisante de certaines protéines. Le contrôle de l'expression génétique est effectué au niveau de la transcription de l'ADN par une famille de protéines, les régulateurs de transcription ; ceux-ci sont codés par les gènes régulateurs, qui pourraient représenter de 5 à 10 % du nombre total de gènes chez les eucaryotes supérieurs. Il apparaît que de nombreux désordres génétiques proviennent de mutations affectant les gènes régulateurs.

La transcription des gènes

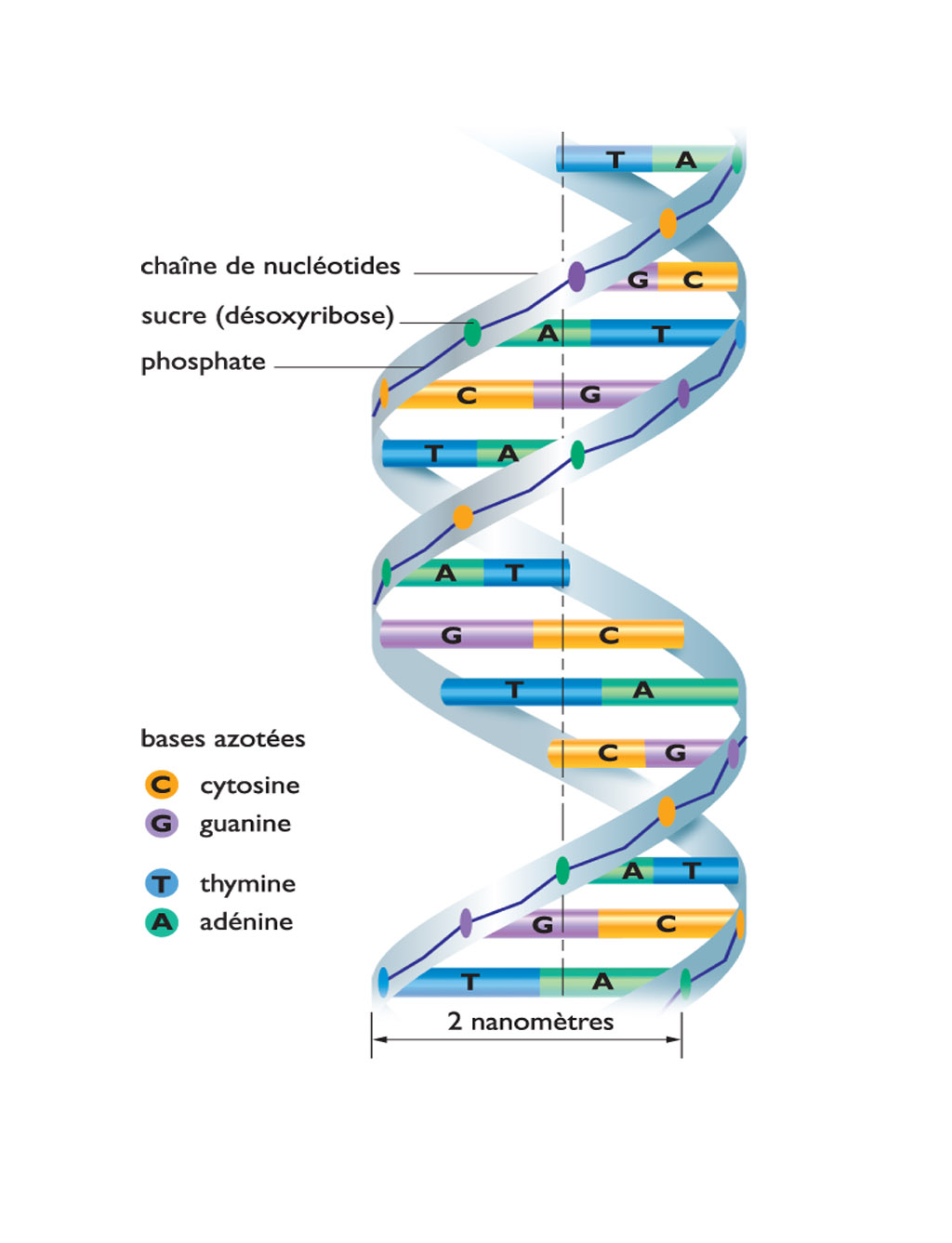

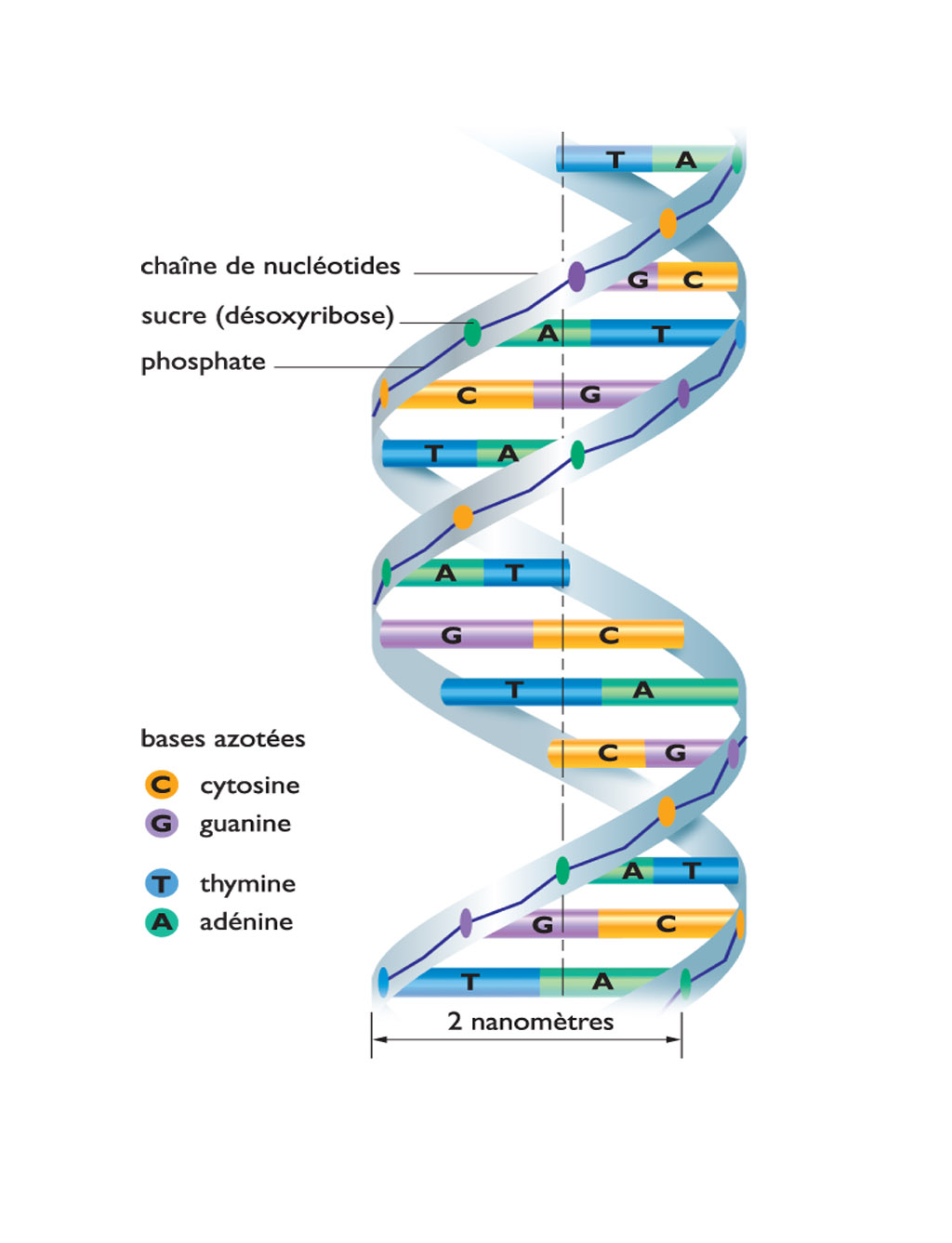

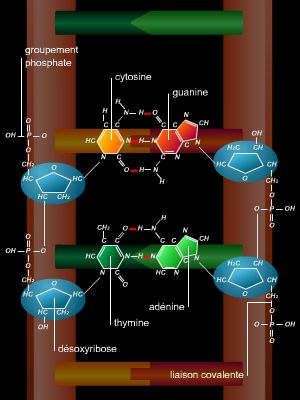

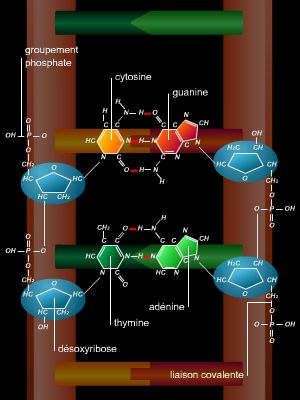

L'ADN (acide désoxyribonucléique) est formé d'une suite linéaire de millions de nucléotides formés chacun de l'enchaînement d'un groupement phosphate et d'un sucre, le désoxyribose, portant une base pouvant être une adénine, une cytosine, une guanine ou une thymine (A, C, G ou T) ; l'information réside dans la suite des bases (la séquence nucléotidique). L'ADN comporte en réalité deux brins complémentaires de directions opposées enroulés l'un autour de l'autre (structure en double hélice élucidée par Watson et Crick en 1953). On peut la décrire comme un escalier en colimaçon, où les deux chaînes sucres-phosphates constituent les rampes, et les bases, tournées vers l'intérieur et se faisant face deux à deux, les marches. La complémentarité s'exprime par le fait qu'une adénine s'apparie toujours avec une thymine et une guanine toujours avec une cytosine (on ne trouve donc que des « marches » A-T, T-A, C-G ou G-C). Elle constitue le fondement non seulement de la perpétuation de l'information génétique (lors de la réplication), mais aussi de la transcription : la double hélice est alors juste déroulée transitoirement pour permettre à l'ARN polymérase de synthétiser selon les règles de l'appariement un brin d'ARN messager complémentaire du brin non codant, qui sert de matrice sur toute la région codante du gène considéré. L'ARN messager possède la même séquence que le brin codant d'ADN de départ, mais comporte des riboses au lieu des désoxyriboses et l'uracile (U) à la place de la thymine.

La question est de savoir ce qui détermine le début et la fin de la transcription par la polymérase. Pour le démarrage, des séquences signal, présentes au niveau du promoteur (partie du gène située en amont de la région codante), servent à positionner la polymérase. Chez les bactéries, les promoteurs contiennent très souvent la séquence TTGACA à 35 paires de bases et la séquence TATAAT à 10 paires de bases en amont du point de départ. Chez les eucaryotes, dans la très grande majorité des cas, la polymérase est positionnée par la fixation de la protéine TBP (en anglais, TATA-binding protein) à un court segment du promoteur contenant aussi la séquence TATA (la « boîte TATA »), mais situé cette fois à 25 paires de bases en amont du point de départ. Au point de départ proprement dit se trouve un autre élément de signalisation, le site initiateur, mais dont la séquence est beaucoup moins conservée. Une fois initiée, la transcription continue par élongation de l'ARN messager jusqu'au terminateur, situé juste après la région codante, et qui contient un signal de fin d'élongation.

La régulation de la transcription

Cette tâche est dévolue aux régulateurs de transcription, que l'on peut classer en deux grands groupes : les répresseurs et les activateurs. Chacun contrôle toute une catégorie de gènes possédant dans la région régulatrice une même séquence de reconnaissance à laquelle il se lie spécifiquement. Chez les bactéries, la régulation est souvent fondée sur la répression : un répresseur est fixé sur son site de liaison, l'opérateur, situé à proximité du promoteur, gênant ainsi la fixation de la polymérase. La répression est levée par la présence d'un inducteur dans le milieu, qui agit en dissociant le répresseur de l'opérateur, permettant à la transcription de démarrer.

La situation est beaucoup plus complexe chez les eucaryotes, où le niveau de transcription d'un gène résulte de l'interaction globale de l'ensemble des activateurs et répresseurs qui le contrôlent avec la machinerie transcriptionnelle. Les activateurs facilitent l'assemblage d'un complexe de préinitiation comprenant une dizaine d'entités multi-protéiques appelées « facteurs de transcription ». Les répresseurs empêchent l'ARN polymérase de démarrer la transcription, entre autres par compétition avec les facteurs de transcription ou les activateurs pour la liaison à l'ADN. La transcription de chaque gène est contrôlée spécifiquement, chacun étant régulé par une combinaison unique d'activateurs et de répresseurs.

De plus, chez les eucaryotes, l'ADN est stocké de manière très compacte au sein du noyau sous forme de fibre de chromatine, long chapelet de grains de forme cylindrique, les nucléosomes, constitués chacun d'un cœur de protéines basiques, les histones, autour duquel la double hélice est elle-même enroulée sur deux tours. Au sein de la chromatine, les facteurs de transcription et les protéines régulatrices n'ont pas accès aux séquences d'ADN qu'elles reconnaissent spécifiquement, ce qui constitue une manière basale de réprimer l'expression des gènes. Il faut l'intervention de protéines capables de remodeler la chromatine au niveau de ces sites régulateurs pour les rendre accessibles à la machinerie transcriptionnelle.

La reconnaissance de sites spécifiques de l'ADN

Comment les régulateurs de transcription reconnaissent-ils leurs gènes cibles au sein d'un génome qui en compte plus d'une centaine de milliers ? Des études de mutagenèse ont montré que chacune de ces protéines se lie à l'ADN, le plus souvent en amont de la partie codante des gènes dont elle contrôle l'expression, grâce à la présence d'une séquence d'une dizaine de paires de bases qui lui sert à la fois de site de reconnaissance spécifique et de point d'ancrage. Pour favoriser la formation du complexe ADN-protéine au niveau de la séquence correcte par rapport à toutes les autres, il faut une complémentarité structurale et une stabilisation énergétique, réalisée essentiellement au moyen de liaisons hydrogène et de Van der Waals. La mutation d'une seule paire de bases du site de liaison ou d'un seul aminoacide de la protéine peut suffire à diminuer considérablement l'association sélective des deux.

La double hélice présente, entre les deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre, un petit et un grand sillon ; le second, plus large, offrant un meilleur accès aux bases enfouies au cœur de la structure et un plus grand pouvoir discriminant entre les différentes paires de bases, est utilisé le plus souvent dans l'interaction avec la protéine. Dans de très nombreux cas, la protéine utilise un élément de sa propre structure, une hélice α : celle-ci va se loger dans le grand sillon à la manière d'une « tête de lecture », les chaînes latérales de certains aminoacides de l'hélice contactant directement les bases de la séquence cible. Cette « hélice de reconnaissance » fait toujours partie d'un motif structural (le « domaine de liaison ») permettant de la stabiliser et de renforcer l'association avec le bon segment d'ADN, en particulier grâce à des liaisons électrostatiques avec les groupements phosphates. Actuellement, une centaine de structures de complexes entre un domaine de liaison à l'ADN et un fragment d'ADN contenant la séquence reconnue ont été déterminées expérimentalement, essentiellement par cristallographie aux rayons X et dans quelques cas par résonance magnétique nucléaire. Il est apparu que les modes de reconnaissance étaient variés, en particulier qu'ils n'étaient pas limités aux hélices α, mais faisaient parfois intervenir des feuillets β (autre grand type d'élément de structure secondaire rencontré dans les protéines), et aussi le petit sillon de la double hélice plutôt que le grand sillon, comme dans le cas de la TBP. Différents motifs structuraux lient l'ADN, les plus fréquemment rencontrés étant l'« hélice-coude-hélice » et les « doigts de zinc ». Dans les seconds, des ions zinc servent à stabiliser la structure du domaine protéique par liaison à quatre aminoacides disséminés le long de la chaîne polypeptidique, des cystéines ou des histidines.

Un domaine de liaison à l'ADN reconnaît de 3 à 6 paires de bases, ce qui est trop court pour assurer la spécificité de la séquence cible. Pour résoudre ce problème, certains régulateurs de transcription contiennent plusieurs domaines de liaison à l'ADN, mais, le plus souvent, deux molécules de protéines s'associent pour former un dimère. Dans les deux cas, le site reconnu est plus long et la spécificité (discrimination) est donc accrue considérablement, mais l'autre avantage du dimère est l'augmentation importante de la force de liaison du complexe (affinité). Par ailleurs, la possibilité d'association en hétérodimère (deux protéines différentes) permet une combinatoire plus élevée qu'en homodimère et donc une régulation plus complexe.

Un autre facteur important dans la formation et la stabilisation des complexes ADN-protéine est la courbure de l'ADN. Celle-ci peut être intrinsèque (due à la séquence nucléotidique elle-même), ou bien encore induite par l'interaction avec la protéine. Dans ce cas, une adaptation mutuelle des deux partenaires permet d'optimiser leur association. Ainsi, le dimère de la protéine CAP catabolite activator protein coude la double hélice à plus de 90° pour s'y fixer plus facilement. La courbure de l'ADN est parfois essentielle à l'activité de la protéine ; ainsi, les activateurs de transcription pourraient agir en facilitant l'assemblage du complexe de préinitiation par le rapprochement de ses différents composants."

L'expression génétique et son contrôle

"Parmi les protéines, acteurs essentiels de la vie cellulaire, les régulateurs de transcription sont chargés de moduler l'expression des gènes pour répondre aux besoins du moment de la cellule et de l'organisme. La détermination de la structure tridimensionnelle d'un certain nombre de complexes ADN-régulateur de transcription a permis de visualiser comment ces protéines reconnaissent sélectivement leurs sites de fixation sur l'ADN. Les principes gouvernant cette reconnaissance mutuelle commencent à être compris, sans qu'on puisse parler d'un code à proprement parler.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ani ... RN/1100056 (il y a une mini vidéo, qui explique sur le lien)Le contrôle de l'expression génétique

Le bon fonctionnement d'une cellule repose sur deux classes de macromolécules : les acides nucléiques (l'ADN, dépositaire de l'information génétique, et les ARN, impliqués dans la traduction de cette information) et les protéines (produits de la traduction de l'information). Les protéines présentent des activités variées : catalyse (enzymes), stockage de molécules (protéines de liaison), transport actif ou passif à travers les membranes (transporteurs, canaux), communications cellulaires (hormones peptidiques, récepteurs), architecture et mouvement (protéines du cytosquelette), reconnaissance du non-soi (anticorps)…

La relation universelle entre ces macromolécules s'exprime ainsi : toute protéine est codée par un gène, segment d'ADN constituant une unité fonctionnelle. Le nombre de gènes varie selon les organismes (de l'ordre de 2 500 chez les bactéries, 30 000 chez les mammifères). L'expression d'un gène aboutit à la synthèse d'une protéine spécifique. Chez les organismes pluricellulaires, toutes les cellules disposent du même stock de gènes, hérité d'une cellule initiale unique (l'œuf issu de la fécondation), et pourtant elles ne sont pas toutes identiques, parce qu'elles sont capables de synthétiser plus ou moins – voire pas du tout – les différentes protéines codées dans le génome, en fonction de leur type cellulaire et du stade de développement de l'organisme. Ainsi, l'hémoglobine est produite dans les précurseurs des globules rouges, les anticorps dans les lymphocytes B, l'actine et la myosine dans les cellules du muscle, la kératine dans celles de l'épiderme. Par ailleurs certaines protéines sont fabriquées uniquement au stade embryonnaire, les phénomènes de développement et de différenciation reposant sur l'expression différentielle d'un matériel génétique commun. De même, chez les organismes adultes, le cycle cellulaire fait appel au contrôle de l'expression des gènes. De nombreuses maladies, dont le cancer, les infections virales, les désordres immunitaires et les réactions allergiques, ainsi que les malformations au cours du développement embryonnaire, découlent de la production excessive ou insuffisante de certaines protéines. Le contrôle de l'expression génétique est effectué au niveau de la transcription de l'ADN par une famille de protéines, les régulateurs de transcription ; ceux-ci sont codés par les gènes régulateurs, qui pourraient représenter de 5 à 10 % du nombre total de gènes chez les eucaryotes supérieurs. Il apparaît que de nombreux désordres génétiques proviennent de mutations affectant les gènes régulateurs.

La transcription des gènes

L'ADN (acide désoxyribonucléique) est formé d'une suite linéaire de millions de nucléotides formés chacun de l'enchaînement d'un groupement phosphate et d'un sucre, le désoxyribose, portant une base pouvant être une adénine, une cytosine, une guanine ou une thymine (A, C, G ou T) ; l'information réside dans la suite des bases (la séquence nucléotidique). L'ADN comporte en réalité deux brins complémentaires de directions opposées enroulés l'un autour de l'autre (structure en double hélice élucidée par Watson et Crick en 1953). On peut la décrire comme un escalier en colimaçon, où les deux chaînes sucres-phosphates constituent les rampes, et les bases, tournées vers l'intérieur et se faisant face deux à deux, les marches. La complémentarité s'exprime par le fait qu'une adénine s'apparie toujours avec une thymine et une guanine toujours avec une cytosine (on ne trouve donc que des « marches » A-T, T-A, C-G ou G-C). Elle constitue le fondement non seulement de la perpétuation de l'information génétique (lors de la réplication), mais aussi de la transcription : la double hélice est alors juste déroulée transitoirement pour permettre à l'ARN polymérase de synthétiser selon les règles de l'appariement un brin d'ARN messager complémentaire du brin non codant, qui sert de matrice sur toute la région codante du gène considéré. L'ARN messager possède la même séquence que le brin codant d'ADN de départ, mais comporte des riboses au lieu des désoxyriboses et l'uracile (U) à la place de la thymine.

La question est de savoir ce qui détermine le début et la fin de la transcription par la polymérase. Pour le démarrage, des séquences signal, présentes au niveau du promoteur (partie du gène située en amont de la région codante), servent à positionner la polymérase. Chez les bactéries, les promoteurs contiennent très souvent la séquence TTGACA à 35 paires de bases et la séquence TATAAT à 10 paires de bases en amont du point de départ. Chez les eucaryotes, dans la très grande majorité des cas, la polymérase est positionnée par la fixation de la protéine TBP (en anglais, TATA-binding protein) à un court segment du promoteur contenant aussi la séquence TATA (la « boîte TATA »), mais situé cette fois à 25 paires de bases en amont du point de départ. Au point de départ proprement dit se trouve un autre élément de signalisation, le site initiateur, mais dont la séquence est beaucoup moins conservée. Une fois initiée, la transcription continue par élongation de l'ARN messager jusqu'au terminateur, situé juste après la région codante, et qui contient un signal de fin d'élongation.

La régulation de la transcription

Cette tâche est dévolue aux régulateurs de transcription, que l'on peut classer en deux grands groupes : les répresseurs et les activateurs. Chacun contrôle toute une catégorie de gènes possédant dans la région régulatrice une même séquence de reconnaissance à laquelle il se lie spécifiquement. Chez les bactéries, la régulation est souvent fondée sur la répression : un répresseur est fixé sur son site de liaison, l'opérateur, situé à proximité du promoteur, gênant ainsi la fixation de la polymérase. La répression est levée par la présence d'un inducteur dans le milieu, qui agit en dissociant le répresseur de l'opérateur, permettant à la transcription de démarrer.

La situation est beaucoup plus complexe chez les eucaryotes, où le niveau de transcription d'un gène résulte de l'interaction globale de l'ensemble des activateurs et répresseurs qui le contrôlent avec la machinerie transcriptionnelle. Les activateurs facilitent l'assemblage d'un complexe de préinitiation comprenant une dizaine d'entités multi-protéiques appelées « facteurs de transcription ». Les répresseurs empêchent l'ARN polymérase de démarrer la transcription, entre autres par compétition avec les facteurs de transcription ou les activateurs pour la liaison à l'ADN. La transcription de chaque gène est contrôlée spécifiquement, chacun étant régulé par une combinaison unique d'activateurs et de répresseurs.

De plus, chez les eucaryotes, l'ADN est stocké de manière très compacte au sein du noyau sous forme de fibre de chromatine, long chapelet de grains de forme cylindrique, les nucléosomes, constitués chacun d'un cœur de protéines basiques, les histones, autour duquel la double hélice est elle-même enroulée sur deux tours. Au sein de la chromatine, les facteurs de transcription et les protéines régulatrices n'ont pas accès aux séquences d'ADN qu'elles reconnaissent spécifiquement, ce qui constitue une manière basale de réprimer l'expression des gènes. Il faut l'intervention de protéines capables de remodeler la chromatine au niveau de ces sites régulateurs pour les rendre accessibles à la machinerie transcriptionnelle.

La reconnaissance de sites spécifiques de l'ADN

Comment les régulateurs de transcription reconnaissent-ils leurs gènes cibles au sein d'un génome qui en compte plus d'une centaine de milliers ? Des études de mutagenèse ont montré que chacune de ces protéines se lie à l'ADN, le plus souvent en amont de la partie codante des gènes dont elle contrôle l'expression, grâce à la présence d'une séquence d'une dizaine de paires de bases qui lui sert à la fois de site de reconnaissance spécifique et de point d'ancrage. Pour favoriser la formation du complexe ADN-protéine au niveau de la séquence correcte par rapport à toutes les autres, il faut une complémentarité structurale et une stabilisation énergétique, réalisée essentiellement au moyen de liaisons hydrogène et de Van der Waals. La mutation d'une seule paire de bases du site de liaison ou d'un seul aminoacide de la protéine peut suffire à diminuer considérablement l'association sélective des deux.

La double hélice présente, entre les deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre, un petit et un grand sillon ; le second, plus large, offrant un meilleur accès aux bases enfouies au cœur de la structure et un plus grand pouvoir discriminant entre les différentes paires de bases, est utilisé le plus souvent dans l'interaction avec la protéine. Dans de très nombreux cas, la protéine utilise un élément de sa propre structure, une hélice α : celle-ci va se loger dans le grand sillon à la manière d'une « tête de lecture », les chaînes latérales de certains aminoacides de l'hélice contactant directement les bases de la séquence cible. Cette « hélice de reconnaissance » fait toujours partie d'un motif structural (le « domaine de liaison ») permettant de la stabiliser et de renforcer l'association avec le bon segment d'ADN, en particulier grâce à des liaisons électrostatiques avec les groupements phosphates. Actuellement, une centaine de structures de complexes entre un domaine de liaison à l'ADN et un fragment d'ADN contenant la séquence reconnue ont été déterminées expérimentalement, essentiellement par cristallographie aux rayons X et dans quelques cas par résonance magnétique nucléaire. Il est apparu que les modes de reconnaissance étaient variés, en particulier qu'ils n'étaient pas limités aux hélices α, mais faisaient parfois intervenir des feuillets β (autre grand type d'élément de structure secondaire rencontré dans les protéines), et aussi le petit sillon de la double hélice plutôt que le grand sillon, comme dans le cas de la TBP. Différents motifs structuraux lient l'ADN, les plus fréquemment rencontrés étant l'« hélice-coude-hélice » et les « doigts de zinc ». Dans les seconds, des ions zinc servent à stabiliser la structure du domaine protéique par liaison à quatre aminoacides disséminés le long de la chaîne polypeptidique, des cystéines ou des histidines.

Un domaine de liaison à l'ADN reconnaît de 3 à 6 paires de bases, ce qui est trop court pour assurer la spécificité de la séquence cible. Pour résoudre ce problème, certains régulateurs de transcription contiennent plusieurs domaines de liaison à l'ADN, mais, le plus souvent, deux molécules de protéines s'associent pour former un dimère. Dans les deux cas, le site reconnu est plus long et la spécificité (discrimination) est donc accrue considérablement, mais l'autre avantage du dimère est l'augmentation importante de la force de liaison du complexe (affinité). Par ailleurs, la possibilité d'association en hétérodimère (deux protéines différentes) permet une combinatoire plus élevée qu'en homodimère et donc une régulation plus complexe.

Un autre facteur important dans la formation et la stabilisation des complexes ADN-protéine est la courbure de l'ADN. Celle-ci peut être intrinsèque (due à la séquence nucléotidique elle-même), ou bien encore induite par l'interaction avec la protéine. Dans ce cas, une adaptation mutuelle des deux partenaires permet d'optimiser leur association. Ainsi, le dimère de la protéine CAP catabolite activator protein coude la double hélice à plus de 90° pour s'y fixer plus facilement. La courbure de l'ADN est parfois essentielle à l'activité de la protéine ; ainsi, les activateurs de transcription pourraient agir en facilitant l'assemblage du complexe de préinitiation par le rapprochement de ses différents composants."

- J'm'interroge

- [ Incroyant ]

- [ Incroyant ]

- Messages : 12742

- Enregistré le : 02 sept.13, 23:33

Re: La théorie de l'évolution

Ecrit le 06 déc.16, 08:28Je vais répondre à Tiel....ultrafiltre2 a écrit :JMI je pense que tu devrai bien relire ce que te dit Tiel et éviter de mêler les mathématiques à tout, je ne pense pas qu'un mathématicien soit très compétent pour parler de biologie

Mais pour te répondre à toi : je dirais simplement que les mathématiques n'appartiennent pas aux seuls mathématiciens et qu'elles fournissent des outils très intéressants que les biologistes seraient bien bêtes de ne pas utiliser.

Et qui demande à un mathématicien de s'occuper de biologie ?

Je ne comprends donc pas bien le sens de ton intervention...

Ah ! Tout de même ! Content de te lire l'écrire !ultrafiltre2 a écrit :par contre (certes) rien n'interdit à quelqu'un qui connait bien la biologie de faire le choix lui même des objets mathématiques qui lui servent

Bien que je décèle là toutefois un paradoxe, puisque les biologistes ne sont pas forcément les mieux informés sur ce qui pourrait constituer pour eux un excellent outil mathématique ou algorithmique (je ne fais plus la différence).

Comment pourraient-ils en avoir connaissance puisque Biologie et Mathématique communiquent peu et que ceux parmi les mathématiciens qui s'occupent de ces outils, ne les voient pas forcément comme tels, ni ne les ont forcément pensés dans un sens qui devait intéresser la génétique, puisque souvent : ce qui les motive n'est que la recherche purement mathématique, donc non nécessairement appliquée à la recherche dans d'autres domaines tel que la Biologie.

Mais l'ADN (et l'ARN) sont des séquences de bases azotées, comportant* un code à 4 lettres :

Adénine (A)

Thymine (T)

Guanine (G)

Cytosine (C)

Avec parfois surtout chez les virus l'uracile (u) qui peut remplacer la thymine (T).

Donc quoi de plus semblable à un objet mathématique ?

* Note : je dis "comportant" j'ai souligné le mot, car tout l'ADN (ou ARN) n'est pas codant, mais peux importe ce n'est pas le point abordé ici.

Exemple 1) d'une portion de séquence d'ADN : ------------> http://education.expasy.org/bioinformat ... ome_21.jpg

Exemple 2) d'une comparaison d'une la même séquence chez différentes espèces de singes + le rat :

Et voici l'arbre phylogénétique qui en est tirée :

Or, ce type de donnée est précisément ce que peut analyser l'ordinateur avec de bons algorithmes inspirés de la recherche mathématique.

Injecter des centaines voire des milliers d'assortiments de séquençages aux choix* de dizaines ou de centaines d'allèles, voire même de portions d'ADN poubelle comme je l'ai expliqué plus haut, et avec sa puissance de calcul, plus le bon algorithme, (il y en a d'existants qui fonctionnent très bien) l’ordinateur nous donne la sortie un magnifique arbre phylogénétique basé sur les distances en termes de complexité de Kolmogorov qu'il suffira de comparer avec celui des différentes ethnies et parenté, reconstitué à partir des données des Sciences humaines.

* Note : pour leur choix l'on pourrait éventuellement demander aux généticiens lesquels seraient les plus judicieux, mais l'on pourrait tout aussi bien choisir c'est assortiment de portions au hasard, cela fonctionnerait aussi.

Non mais tu es libre d'exprimer ton avis.ultrafiltre2 a écrit :bref j'ai plus confiance en Tiel quand il parle de ces sujets qu'en moi même ou en toi (désolé pour ma franchise)

______________

J'm'interroge a écrit :(1) Je te détrompe, j'envisage bien la dérive génétique comme ce qui entraîne le résultat identifiable en termes comparatifs dont je parlais, sauf que pour distinguer les races, je ne considère que l'isolement génétique l'amenant qui est causé par un élément de culture.

Je viens de comprendre pourquoi tu t'imagines que je me plantes.Tiel a écrit :Et c'est là que tu te plantes, déjà bonne chance pour déterminer quelle variation génétique a une cause culturelle, on ne parvient souvent même pas à affirmer si telle ou telle variation génétique a une origine sélective ou pourquoi elle a été sélectionné, et pour cause très souvent on ne peut pas.

Il ne s'agit pas dans ce que je propose d'identifier une variation génétique particulière identifiable qui serait dû à telle fréquence de gène muté ou autre observation particulière de ce genre, car en effet ce n'est pas directement ce que permet l'algorithme dont je parle.

Il ne permet en théorie que de dresser des distances évolutives plurifactorielles. C'est son point faible mais aussi son grand intérêt, puisqu'il nous dispense de tout cerner dans le détail en procédant par isolation, ce qui prend beaucoup de un temps.

Non pas du tout. Il n'a jamais été question d'ignorer cela. Tu m'as mal lu je crois, puisque je n'ai jamais été pour supprimer la catégorie : "sous-espèce" au contraire !Tiel a écrit :L'autre point est que vouloir définir des races qu'en prenant en compte les isolements et variations génétiques, causé par un élément culturel, revient à assoir son postérieur sur l'essentiel de la variabilité génétique différenciant différentes populations, d'origine purement aléatoire et sur laquelle la dérive génétique joue un rôle prépondérant.

Mais l'un des points est de savoir c'est vrai, si sous-espères et races comme je définis le mot se recoupent au point de former une seule et même réalité chez l'homme ou pas.

Ça je ne peux pas le dire, ni personne avant d'avoir comparé les deux.

Mais identifier la source de la variabilité (favorisant la dérive génétique ou autre) quand elle est culturelle, ce qui est possible en se servant des données des sciences humaines, permettrait de valider ou d'infirmer bien des hypothèses...

Mais ce n'est pas le présent sujet ici...

Ici, du moment qu'il est hypothétiquement possible de distinguer objectivement les causes de variabilité (par dérive génétique notamment) quand elles sont naturelles ou culturelles (culturelles ou plus généralement mémétiques) simplement par soustraction des groupes obtenus, hors congruence, il n'y a pas besoin d'argumenter plus.

J'm'interroge a écrit :Comme je l'ai dit plus haut : pour ce qui est des facteurs naturels amenant à une dérive génétique et ou à une sélection naturelle, l'on possède déjà pour toute espèce [ y compris donc pour l'immense majorité de celles où la mémétique (l'équivalant chez les autres animaux de ce que l'on appelle "culture" chez l'Homme) ne joue pas, ou en tout cas pas de manière significative, ] un autre concept : celui de sous-espèces.

Oui, je sais, mais c'est aussi ce que l'étude proposée permettrait de mieux mettre à jour. Car ce que je prévois c'est que les sous-espèces devraient normalement ressortir nettement et former une arborescence au sein de l'espèce, chez les espèces déjà où aucune culture ou mémétique ne joue.Tiel a écrit :Sauf que le concept de sous-espèce est lui-même très imparfait, et certaines classifications en sous-espèces date et sont plus poursuivit par tradition que par réelle rigueur scientifique.

Et la chez l'homme par si ma distinction fait sens, elles ressortiraient dans la deuxième étape évoquée : par recoupement avec les données des sciences humaines.

Je crois avoir répondu juste à l'instant.Tiel a écrit :Chez certaines espèces cette subdivision marche bien, chez d'autres c'est un bordel sans nom. Mais surtout si on pratique une subdivision en sous-espèces chez les animaux avec des critères scientifiques prenant en compte bien évidemment l'ensemble de la diversité génétique et phénotypique, alors les mêmes critères s'appliquent à l'homme, ce qui implique de prendre l'ensemble des variations génétiques et phénotypiques au sein de l'espèce humaine et non pas celles qui auraient été causer ou déterminer par de seuls raisons culturelles.

Je rajoute juste que l'arborescence que l'on aurait en résultat serait une donnée 100 % objective, à interpréter et à comparer ensuite avec les données des sciences humaines comme je l'ai dit, pour voir si le concept de race que je propose est pertinent ou pas et s'il ne faut que garder celui de sous-espèce en l'améliorant éventuellement, voire à lui donner aussi parfois parmi les facteurs concourant aux isolements génétiques qui y conduisent : un facteur culturel.

Un peu moins ou un peu plus que le nombre d'origines ethnico-géographiques.Tiel a écrit :Mais d'ailleurs combien de races humaines définis-tu? Ce serait bien que tu sois un minimum concret.

Ce que je peux dire par contre avec certitude, c'est que si la distinction que je fais entre "races" et "sous-espèces" chez les espèces où un facteur culturel joue (endogène ou exogène pour d'autres espèces animales) est pertinente, alors le nombre de "races" obtenu au sein d'une espèce, ne sera pas le même que le nombre de "sous-espèces" obtenues.

Si par exemple l'on découvrirait qu'il y à 3 groupes là où l'on n'attendait qu'un groupe formé de la race européenne par exemple, cela signifierait, si l'on doit bien sûr accorder un minimum de crédit aux sciences humaines, que la race européenne AURAIT DES CHANCES d'être constituée de trois sous-espèces.

(C'est un exemple fictif bien entendu mais selon moi possible...)

J'm'interroge a écrit :Je distingue donc le concept de "race" de celui de "sous-espèces". Parce pour ce qui est des "races" (si elles existent bien) et des "sous-espèces" la cause n'est pas la même. Elle est culturelle ou mémétique pour les races (si elles existent bien) et simplement naturelle pour les sous-espèces.

Attends, serais-tu en train de me dire que des interdits religieux comme par exemple celui de se reproduire avec des esclaves d'un autre groupe ethnique sont du même ordre et ont les mêmes effets que le fait être isolé sur un territoire entouré de mer suite à la progression d'un glacier quand ont ne dispose pas de moyens de navigation ?Tiel a écrit :Premièrement distinguer de manière aussi dichotomique culture et nature, ne tient pas, surtout si tu t'aventures dans le domaine de l'anthropologie. Deuxièmement tu ne peux pas séparer ainsi ces deux concepts, surtout pas chez l'homme où facteurs naturels et culturels se côtoient et parfois combinent et parfois même se confondent.

Je ne dis pas que là où des facteurs naturels jouent, les facteurs culturel ne jouent pas ni l'inverse non plus. Je dis qu'il peut y avoir des causes différentes par nature qui jouent ensembles, mais que ce n'est pas ce qui nous empêche de les identifier.

L'on peut facilement distinguer des causes même si ces causes sont en partie mêlées.

- Autrement dit : l'on peut-être objectif sans être contraint de se restreindre à l'analyse de caractéristiques ou de facteurs isolés. Ils est possible de tout analyser ensemble grâce à l'informatique aidée des mathématiques. Le résultat sera catégorique, bien qu'imprécis.

C'est la remarque que je faisais à Marco qui prétend que sans marqueur biologique de "race" (terme qui n'a pas de définition chez lui) l'on ne peut pas poser ce concept objectivement...

Je pense que c'est une grossière erreur et que cette position manque de logique, la race n'étant pas scientifiquement définie.

J'm'interroge a écrit :Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique.

En effet, les critères de différenciations naturels sont strictement biologique, tout-à-fait, mais la culture peut hypothétiquement jouer dessus.Tiel a écrit :Mais les critères de différenciations génétiques pour différencier telle ou telle populations reposent sur des éléments strictement biologiques.

Le facteur culturel devient à ce moment la cause, autrement dit : des considérations qui ne sont pas à proprement parler naturelles ou objectives, jouent OBJECTIVEMENT sur la nature.

Ce que je fais c'est de tenter de voir comment un lien entre culture et nature, s'il est réel, peut effectivement l'être.

Euh ? Est-ce un principe moral ?Tiel a écrit :On ne sépare pas la variations génétiques qui aurait été sélectionné en raison de facteurs culturels du reste de la variation génétique.

En vertu de quoi ne le ferait-on pas, du moment qu' OBJECTIVEMENT : la culture peut jouer sur la nature. Ce que de plus l'on pourrait assez facilement prouver comme je le prévois.

Tiel a écrit :Va falloir t'expliquer pourquoi parles-tu d'un isolement génétique qui serait du à un facteur culturel ou à une sélection humaine, sans mentionner les facteurs tels que la sélection naturelle en générale, c'est-à-dire pas forcément dû à des facteurs culturels (1), et surtout la dérive génétique qui agit de façon différentiel sur des population géographiquement séparée indépendamment de toute sélection ? Parce que bon comme exemple de pratique culturelle influent le génome des population on peut sortir l'exemple de la digestion du lactose à l'âge adulte, dont les facteurs génétiques ont été positivement sélectionner chez une majorité d'Européens ainsi que chez certains Africains, mais en terme de différenciation génétique c'est peau de balle par-apport à l'impact de la dérive génétiques, principales causes des écarts de terme de distances génétique. (2)

J'm'interroge a écrit :Je partage cet avis. Mais je l'ai déjà dit plus haut dans un autre post.

Ok. Oui, dans ce sens je ne serais peut-être pas de ton avis.Tiel a écrit :Non car tu prends une définition du mot «race» qui ne prendrait en compte que les différenciations génétiques d'origine culturelle.

Mais la définition que j'ai proposée de "race" ne prend bien en compte que les différenciations génétiques d'origines culturelles, en précisant que ces différenciations sont bien des processus naturels (dont la dérive génétique) conduisant à des populations objectivement discernables des autres par comparaison des complexités de Kolmogorov comme je l'ai dit.

Aurais-je l'impression de me répéter plus que de raison ?

Tiel a écrit :Par ailleurs la notion de comportement mémétique n'est pas strictement biologique

J'm'interroge a écrit :Je pense t'avoir répondu, mes définitions l'impliquent bien évidemment. As-tu une précision complémentaire à me demander à ce sujet ?

En effet la réponse est non, bien sûr, je n'ai jamais soutenu cela je crois, puisque les races de chiens sont issues de sélections humaines sur un terrain génétique différent. L'on ne pratique normalement chez nous que la sélection sexuelle, les modes esthétiques (culturelles) intervenant.Tiel a écrit :Oui des exemples qui montrent que la résultant en terme de diversité génétique chez les hommes est comparable à ce qu'on observe chez des animaux d'élevage comme les chiens. Et j'ai déjà la réponse, la réponse est non.

Les races humaines doivent être moins caractérisées, différenciées et variées et que ne le sont les races canines.

Des exemples, je n'en ai pas. Ce que je dis n'est que spéculatif, ce n'est qu'un ensemble d'hypothèses et de prévisions formulées dans la cohérence de ce que je comprends. J'ai fais des prévisions vérifiables, formulé des hypothèses et proposé un moyen vérifier le tout dans les faits.

Que demande le peuple ?

Que me reproche-ton ?

Ai-je parlé de comparer les races humaines et animales obtenues par sélections humaines ?Tiel a écrit :«Pour la diversité [celle des chiens], les résultats obtenus sont pratiquement à l'opposé de ceux qui se rapportent à l'espèce humaine. Bien que le nombre global de différences à l'intérieur de l'espèce, un peu moins d'une pour 1000 bases, soit comparable au cas humain, celles-ci apparaissent cette fois essentiellement entre les races. Chacune de ces dernières est en revanche extrêmement homogène.» Bertrand Jordan, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, Éditions du Seuil 2008

Bref cela confirme que la comparaison des populations humaines avec les races animales issues de l'élevage ne tient pas.

Je ne le crois pas.